Байкит и Суринда. Особенности национального оленеводства

Байкит - крупное село (2,9 тыс. жителей), бывшей райцентр на Подкаменной Тунгуске. Суринда - соседняя (всего 4 часа езды!) фактория (как тут называют деревни) в три сотни жителей, не то что центр, а последний оплот эвенкийского оленеводства. В них мы провели наш первый полный день в Эвенкии, этнике и реалиями которой была посвящена прошлая часть.

Тунгусы - это старое (до 1931 года) название эвенков, ну а Тунгуски - соответственно, большие реки, текущие в Енисей с их земли. Всего их было три - Верхняя, Средняя и Нижняя. У первой возобладало альтернативное название Ангара, а вторая могла бы называться Катанга (собственно, так она и называется в верховьях) или Чулакан (это ныне забытое эвенкийское слово успела раскопать в своих экспедициях Глафира Василевич). В итоге - осталась Тунгуской, но только уже не Средней, а Подкаменной, то есть впадающей в Енисей ниже Камня, как называли прежде Енисейский кряж, золотые копи которого мы миновали в позапрошлой части.

2.

Впрочем, название ей подходит и так: берега реки изобилуют скалами и даже настоящим столбами как на Лене. Особенно эффектны Суломайские столбы у самой нижней в Эвенкии фактории, где живут кеты - малочисленный народ с языком вроде и изолированным, а вроде и имеющую дальнюю родню в самых неожиданных местах планеты от Пириней (баски) и Кавказа (адыги) до Гиндукуша (бурушаски) и Кордильер (апачи, навахо, тлинкиты). Увы, от нашего маршрута до Суломая километров 300, а главное - зимник туда ведёт только с другой стороны, по льду Енисея.

3.

Впрочем, красивые скалы видны и с переправы. Ещё интереснее было до недавнего времени, когда таёжный зимник упирался в село Куюмба и шёл к Байкиту по речному льду. Только вот где скалы - там пороги да перекаты, а как результат, встаёт Подкаменная поздно и ненадёжно. Да и характер этой реки, длиной (1865км) и полноводностью (1587 м³/с) слегка превосходящей Оку, непрост: 60% её питания - талые воды, а как результат, в мае Подкаменная "раздувается" в 5-6 раз.

4.

Впрочем, и если бы зимник по-прежнему шёл по её льду, мы бы всё равно ничего не увидели: путь в 480 километров от Северо-Енисейска занял 12 часов, а Байкит встретил огнями на том берегу уже глубокой ночью. Утром мы съездили на переправу полюбоваться Подкаменной и селом:

5.

На кадре выше хорошо видно устройство Байкита - широкая лесистая низина речки Байкитик делит его на две примерно равные части. Правая (на кадре выше, а по течению - наоборот) - полезнее: там мы ночевали и заправлялись, зато левая красивее - там центр села.

6.

Историю Байкита же рассказывать легко и приятно, так как истории по сути нет: в 1927 году на "богатом месте" (как переводится название) основали райцентр, и хотя район упразднён ещё в 2001 году, Байкит остаётся в Эвенкии твёрдым населённым пунктом №2. Рудимент района - Байкитская группа поселений, из которых (всего их 11) выделяются нефтедобывающая Куюмба, кетский Суломай, оленеводческая Суринда и глухой Полигус, говор которого в 1952 году стал основной литературного эвенкийского. Да и сам райцентр без района не зачах: зимой Байкит - середина кратчайшего пути из Туры в Красноярск с "чёрным рынком" слитого бензина, а в половодье - конечная пристань грузовых судов, ведь выше по течению даже тогда проходит только катер.

7.

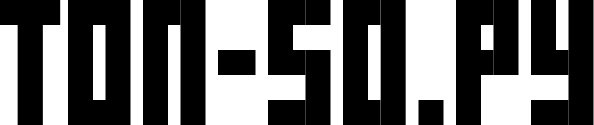

Ну а единственная достопримечательность Байкита - Тихоновский храм, уникальный уже хотя бы тем, что он - "авторский". В 2000 году сюда приехал из Красноярска иеромонах Емельян (Говоров), потрясённый убийством священника неким то ли фанатиком, то ли безумцем в Туре. Но там остался другой батюшка, и Емельян отправился в не знавший религии Байкит. В 2003 он обустроил первый храм в заброшенной избушке:

8а.

А в 2004-12 воздвиг церковь Тихона Задонского - пожалуй, самую красивую во всей Эвенкии:

8.

В первую очередь - из-за своих резных узоров, на которые отец Емельян специально получал благословение епархии. Собственно, этническая мотивы - редчайшая редкость в православном зодчестве: из исторического могу припомнить разве что "иркутское барокко", из современного - одну из церквей Йошкар-Олы.

9.

Ну а в Байките - уникальная церковь с оленями. Или даже - с оленями:

9а.

Храм был открыт, а встретивший нас внутри очень вежливый худощавый человек оказался самим отцом Емельяном.

10.

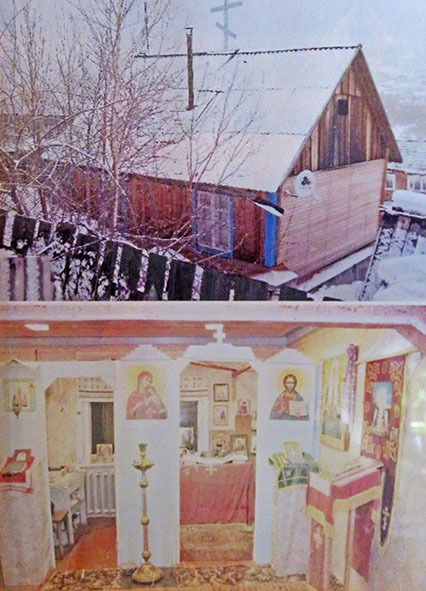

Он показал нам ещё одну особенность своего храма - немалую часть икон сделали сами байкитяне, причём опять же не вполне канонически: соткали на гобеленах, сплели из бисера...

11.

...вырезали из дерева:

11а.

Близ храма - небольшой обелиск неясного посыла, построенный видимо примерно в те же годы:

12.

С окрестных улиц отличный вид на простор Подкаменной Тунгуски:

13.

Храм стоит в развилке улиц Бояки и Увачана. На последней есть даже сталинка районной администрации, которая здесь смотрится примерно так, как в Москве смотрелся бы античный колизей. В сущности - кандидат на старейшее каменное здание Эвенкии:

14.

Я как-то проглядел памятник Победы - очень скромный, а может и занесённый снегом. Взгляд зацепила остановка с эвенкийскими мотивами, хотя эвенки здесь в глубоком меньшинстве - всего 11% жителей. Более того, к ним не стоит причислять всех прохожих азиатского вида: ещё 3% (то есть - около ста человек) байкитян, внезапно, хакасы.

14а.

Центр живописно смотрится с высот за Байкитиком - левее с рекой:

15.

А правее - с горой:

16.

Оба кадра сняты из окрестностей "социальной гостиницы", занимающей здание бывшей геологической экспедиции:

17.

Соцгостиницы - ещё одна "фишка" Эвенкии, видимо из тех времён, когда никто не мог представить здесь появления частных. В общем-то, это даже не ночлежка - внутри вполне сносные условия, кухня и такая супер-мега-роскошь, как тёплый туалет, только койкаместо стоит 1100 рублей, а не три с лишним тысячи. Правда, цену надо знать заранее и точно - что в Байките, что в Ванаваре сотрудницы сперва пытались её завысить.

18.

Вот здесь есть много фото летнего Байкита, нас же окружала неимоверно снежная зима. Около 11 часов, перевалив сопку с высокими сугробами, в которых то и дело обнаруживаешь занесённую доверху брошенную технику, мы продолжили путь вглубь Эвенкии.

19.

120 километров по зимнику да с фотостопами и полевым перекусом - это 4 часа ходу. Зато - по красивым местам, через единственный за все 4000 километров нашего путешествия елово-пихтовый лес:

20.

На перевале обретающий совершенно неземной облик:

21.

Водители предложили "наломать пихтЫ" для бани, но это оказалось не так-то легко:

22.

Однако - время не ждёт:

23.

Там, где лес становится вновь чахлым и обычным...

24.

...на деревьях мелькают порой вот такие таблички:

24а.

А Суринда стоит порядком в стороне от зимника, километрах в 25 (с местными скоростями - минут 40 ходу), и более того - так было сделано специально. Хотя большинство факторий в Эвенкии - это "национальные посёлки", почти все они, как Чиринда, Ессей, Кислокан или Эконда, стоят в оконечностях дальних зимников, а то и вовсе, как Тутончаны или Учами, просто недостижимы по земле. И лишь Суринде не повезло располагаться у большой дороги, а как результат, вставший на повороте пообедать водитель нередко вдруг замечал, как от деревни мчится на всех парах оленья упряжка. Соскочив с пыхтящих животных, эвенки только спрашивали "Какого?!" [забить в обмен на бутылку водки], ну а бывалый водила понимал их без слов. Хуже, если на дорогу едущей машины вдруг выпрыгивал из сугроба "буран", и люди с него ставили шофёра перед фактом: не нальёшь - не проедешь. Кругом тайга, эвенки - с ружьями, хотя в общем опытные водилы быстро поняли, что настойчиво, но без попыток оскорбить их не так уж тяжело спровадить. В какой-то момент власти под чутким руководством главы посёлка Тамары Аркадьевны Савватеевой объявили пьянству - бой, запретили торговать алкоголем ближе пары километров от детской площадки (то есть - в пределах посёлка) и добились, чтобы зимник обходил Суринду стороной.

25.

В конце концов, по меркам Эвенкии Суринда не так уж и мала - со своими 300-400 жителями замыкает пятёрку её крупнейших сёл после трёх райцентров (в основном русских) и Ессея (почти чисто якутского). Иными словами - это не просто национальный посёлок, а национальная "столица" бывшего региона!

26.

Проехав мимо школы (видна на кадре выше), мы остановились у самого ветхого в Суринде здания - администрации:

27.

Туда и ушёл наш водитель, а мы с любопытством разглядывали, чем живёт район. Дело в том, что мы буквально на несколько дней пролетели мимо главного события Суринды, самого красочного праздника Эвенкии - Дня оленевода, который в этом году проходил 15 марта. Засада в том, что во-первых он в субботу, к которой, если начинать и заканчивать двухнедельный маршрут на выходных, здесь никак не оказаться. Во-вторых, дату Дня оленевода определяют не люди, а олени со своими циклами миграций, и назначается она за гораздо меньший срок (чуть ли не за месяц), чем мы наметили план и обилетились. Ну а если уж пролетать мимо Дня оленевода - то лучше чуть опоздать, чем приехать накануне: Тамара Аркадьевна, беглым взглядом похожая на школьную учительницу - на самом деле женщина со стальной волей. Настолько, что местные слушаются даже неформальных её распоряжений, по сути просто очень убедительных просьб, одна из которых гласила - за неделю до Дня оленевода нос не казать из леса! Приехав в Суринду наугад - оленеводов тут застать нетрудно, а вот мы попали на такое время, когда их точно нет. И вспомнив о непростых отношениях горы с Магометом, задались целью самим до них добраться.

27а.

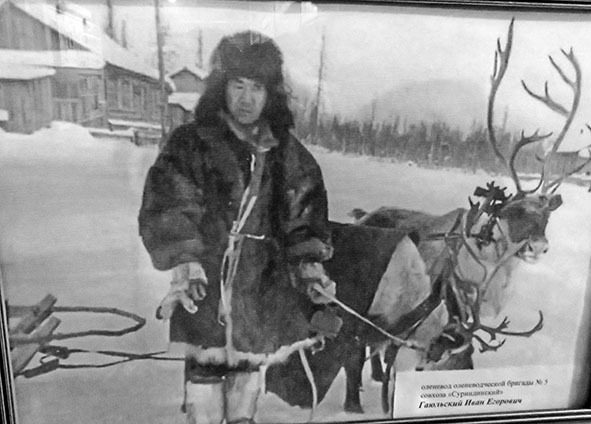

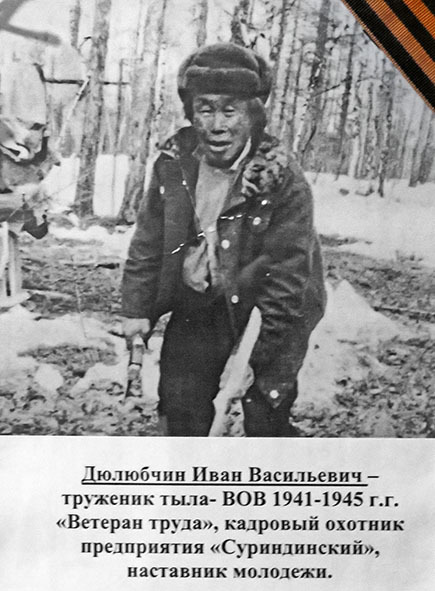

И вот - ждали у крыльца. В какой-то момент любопытство переселило, и мы сами начали заглядывать внутрь. В администрации пахло оленьим мехом, а прямо посреди коридора на волокуше монументально лежала туша без головы, копыт и потрохов. По стенам же висели фото "знатных" (тут это слово часто употребляется в значении "достойный", "заслуженный") предков - оленеводов:

27б.

Охотников:

27в.

И мастериц:

27г.

Улицы Суринды впечатлили трафиком буранов - по сути это главный транспорт посёлка, а машины, помимо наших, представлял джип, одиноко грузившийся целой компанией мужиков в отдалении.

28.

Бураны то и дело парковались у крыльца администрации, а их седоки бежали туда по своим делам. Иные катались кругами, как например женщина с мальчиком на крошечном детском снегоходе. Причём - отечественном "Тайга-Рысь" с американским мотором (как и бураны, такие производят в Рыбинске):

29.

Конечно же, толпа странных людей на двух джипах не могла не привлекать внимание прохожих, но если люди с трезвыми приятными лицами на нас только смотрели издалека, то датые подходили пообщаться.

-Дарова! Дарова! - нам пожал руки дядька с голубыми глазами, но явно эвенкийским говором (язык здесь утрачен, однако русская речь чуть иначе звучит).

-Здрасьте-здрасьте!

-Соболь!

-Почём?

-Да не, это я Соболь! Фамилия у меня такая.

Мы представились ему в ответ.

-Ребят, а вам берлога не нужна?

-Зачем?!

-Ну как зачем? Там три медвежонка. А вы их - бах, бах!

-Да ну, какая радость стрелять в спящих?

-Так разбудите!

-И почём, если не секрет?

-Ну я сам не знаю. Так-то я берлогу никогда не продавал. Ну за косарь покажу - берёте?

30.

Наконец, на буране прикатил молодой эвенк с острым взглядом и красивым, трезвым лицом. Это Демид Тапоченок, второй человек после Татьяны Аркадьевны, кому наш водитель звонил из Байкита. Он взялся развивать в Суринде туризм, и пару лет назад начал было строить гостиницу с этнодеревней, однако не так давно всё это сгорело - причём, вероятно, не от случайной искры. Хотя и мотивы поджога никому не понятны. Нас Демид вызвался свозить в бригаду - сначала за совершенно невероятные деньги (туристы тут редкость, но среди них немалый процент прилетающих на арендованном вертолёте), а после вмешательства Татьяны Аркадьевны - за 12 тысяч рублей на шестерых.

31.

И всё бы ничего, но подготовить и заправить снегоходы заранее оказалось не судьба: сперва Демид искал буранщиков, потом буранщики ездили заправляться и прицеплять волокуши... в общем, на пороге администрации мы переминались с ноги на ногу полтора часа, и я видел, как уходит Солнце. В какой-то момент мне даже начало казаться, что нас просто кинули или хотя бы решили отвезти потемну, чтобы не слишком фоткали... Но нет - просто у людей в тайге своё понимание времени. Зато волокуши нам подогнали с сидушками и оленьими шкурами, под которыми можно укрыться на холодном пути:

32.

До бригады предстояло ехать 17 километров, и машина там не пройдёт. Единственный путь - бураница, а на шаг от неё падаешь в снег по пояс.

33.

И в общем - ехалось по закатной тайге красиво:

34.

Но я не знаю, есть ли в мире транспорт менее комфортный, чем волокуша! Во-первых, на малейших неровностях она немилосердно прыгает: как сказала по итогам вояжа (для неё - не первого и не самого длинного) Марина

strannitsa, "позвоночник ссыпался в трусы". С бортов постоянно соскальзываешь, а по бокам непрерывно секут ветки. Вася, который ехал спиной вперёд, пару раз огрёб ими по лицу, я же радовался, что взял горнолыжные поляризующие очки вместо обычных. В какой-то момент снегоход и вовсе отцепился и поехал без нас - но к счастью, там вовремя это заметили:

strannitsa, "позвоночник ссыпался в трусы". С бортов постоянно соскальзываешь, а по бокам непрерывно секут ветки. Вася, который ехал спиной вперёд, пару раз огрёб ими по лицу, я же радовался, что взял горнолыжные поляризующие очки вместо обычных. В какой-то момент снегоход и вовсе отцепился и поехал без нас - но к счастью, там вовремя это заметили:35.

Самое же худшее, пожалуй то, что густой масляный выхлоп бурана бьёт пассажирам буквально в лицо - техническая вонь выветривалась из моих вещей ещё долго, да и самочувствие на следующий день весьма прозрачно намекало на отравление.

А на поворотах волокуша раз за разом подрезает края бураницы, и вот уже нас крепко и надёжно фиксировал в ней сугроб. В таких условиях мы ехали чуть меньше часа:

36.

В золотой век Эвенкии, когда ей правил суровый и справедливый Василий Увачан (то есть - в 1961-77 годах) оленье стадо её совхозов достигало 15, а то и 20 тысяч голов. На самом деле это избыточно: если на Ямале стада порой считают десятками тысяч, а черта бедности для тундровОй семьи - 300 животных, то эвенку 30-40 оленЕй хватало сполна. Ведь если для ненца или ханта олень - это всё: и еда, и одежда, и стройматериал, и лекарство, и транспорт, то для эвенка... да в общем то же самое, но с одной поправкой: всё, для чего животное нужно было убить, ему мог дать согжой (так их назывют эвенки БАМа), бэюн (так их называли здесь), дикарь - по Сибири ходит колоссальное, в сотни тысяч голов, вольное стадо. Добыть оленЯ - гораздо менее затратное дело, чем его вырастить, а потому эвенки держали их как транспорт и неприкосновенный запас. Больше полусотни животных иметь было просто невыгодно - их содержание начинало отвлекать от охоты. Наконец, маленькое стадо легко восстановить, поэтому в иных ситуациях эвенки легко забивали своих оленей и переходили к охоте полностью. С распространением снегоходов такое оленеводство просто потеряла смысл, но советская власть упорно внедряла в ЭАО его товарную, "ненецкую" разновидность. Параллельно занимаясь поиском альтернатив: так, в тайге и ныне можно встретить одичавшую якутскую лошадь или косматого яка, оставшихся от попыток акклиматизации в местных совхозах. Обвал наступил быстро: в 1995 году отрасль была ликвидирована из всех проектов и бюджетов, а поголовье неуклонно двигалось к нулю - эвенки просто забивали животных по мере надобности. Дольше всех держалась Суринда, - частью на бОльшем, чем в других местах, поголовии, а частью на самосознании потомственных оленеводов Гаюльских, Дюльбчиных и других. В 2003 году они увидели рассвет морозной ночи: тогда было учреждено оленеводческо-племенное хозяйство "Суриндинское", а каждое животное начал субсидировать бюджет - сейчас это 15 тысяч рублей в месяц на взрослого оленя и 150 тысяч (!) на телёнка. Всё стадо - 920 голов, разделённых между несколькими бригадами, в одну из которых нас привёз буран. Сумрачная тайга встретила маленькими брезентовыми чумами (по-эвенкийски - дю), вкопанными в снег по колено:

37.

Перед которыми, словно специально для гостей, оленеводы сложили вот такую композицию: грузовые нарты хирга (с вертикальными опорами, в отличие от косых у легковых нарт), лыжи киглэ (гладкие, в отличие от отороченных камусом суксиллэл), сбруя и седло лончоко. Его вешали оленю на лопатки (хребет у него послабее, чем у коня), а при езде опирались на шест туявун. Так эвенки охотились, а в нартах - кочевали:

38.

Тут надо сказать, что Суринда - последний оплот оленеводства в Эвенкии, но не среди эвенков: несколько лет назад мы почти случайно набрели на стойбище оленеводов в горах Удокана близ БАМовской станции Новая Чара, и конечно же, мне было любопытно сравнить. Там у оленеводов был вездеход и армейская палатка, здесь - только чумы, бураны да сами животные. Более того, там бригада состояла из трёх мужиков, работавших вахтой, тогда как здесь бригада - это несколько семей (в нашем случае - две), живущих в тайге постоянно.

39.

Работа в бригаде - это пастухи, "огородники" (не подсобным хозяйством занимаются, а огораживают пастбища) и чумработницы. А вот дети приезжают летом - зимой они учатся в школах-интернатах и отвыкают от таёжного быта без тепла и удобств.

40.

В остальном всё примерно так же - дюжина перекочёвок в год по одним и тем же пастбищам (онгкоктура) в радиусе нескольких десятков километров от Суринды. С кочевым инвентарём вроде нарты, лончоко или маута (аркана) с кадра выше соседствуют навесы и лабазы:

41.

В чуме темно и тесно, но пока топится печка - тепло. Мы о чём-то расспрашивали хозяев, но отвечали они очень тихо, односложно, а если у гостей завязывался диалог между собой - как бы отходили в сторонку. У меня вообще были сомнения, рады ли нам, и весьма вероятно, в уме хозяева держали мысль "но ведь мы не зоопарк?". Тем не менее, многое здесь я пишу с их слов, а отдельно помяну уже ушедших стариков, ходивших под традиционными эвенкийскими именами - Пайра (по паспорту Евгений) и Викиткан (Виктор). На мой вопрос "а по эвенкийски тут не говорят?", хозяйка ответила "Почему? Говорим", однако, видимо, речь шла о профессиональном оленеводческом сленге - по крайней мере при нас обитатели стойбища общались между собой по-русски.

41а.

И тем не менее на выстланном лапником полу я увидел расшитые рукавицы и хипун, которые хозяева, видимо, наденут ко Дню оленевода:

41б.

Совсем не очевидно из большого города, но в здешней суровой жизни есть место красоте и творчеству. Особенно полюбился эвенкам бисер, из которого долгими зимними вечерами чумработница сплетёт любой узор:

41в.

А потом кто-то из нашей команды вскочил, воскликнув - "олени!": молодые пастухи на одном из "наших" снегоходов поехали за стадом и вот теперь пригнали его на стойбище:

42.

О важности оленей в жизни эвенков говорит хотя бы то, как много слов в их языке для обозначения этих животных. Олень может быть нями (плодовитая самка), сачари (тёлка), нямукан (телёнок-"девочка"), суюкэн (телёнок-"мальчик"), авалакан (бычок), гэрбичэн (третьяк), серу (бык-производитель) и как конечный продукт всего этого - учаг, кастрированный ездовой олень. Мы же разглядели в сумерках лишь скрипящую снегом, пыхтящую и хоркающую массу:

43.

Кто-то из обитателей стойбища сыпанул в снег какого-то корма или может быть соли - её оленям вечно не хватает, и анекдот про "ненецкий унитаз - на одной палке сидишь, другой оленей отгоняешь" в общем-то не совсем анекдот: почуяв, что сейчас будет жёлтый снег, олени обкладывают со всех сторон его "производителя".

44.

Численность стада плюс-минус стабильна - бригадам удаётся не потерять его, но и наращивать не хватает сил. И главная проблем тут, внезапно для 21 века - волки, в иные годы резавшие до трети голов. В советское время вопрос решался их централизованным отстрелом с вертолётов, но вертолёты теперь имеют своих хозяев, и у оленеводов нет средств их нанять. Бригада планирует в ближайшее время не только загонять стадо на ночь в кораль, но и наводить ограды вокруг всего пастбища.

В основном олени Суринды мелкие, не крупнее осла - но дело в том, что их сюда привезли с Ямала. Эвенкийские "дикари", которых нам ещё предстояло увидеть - раза в полтора крупнее и куда мускулистее.

45.

Но самое удивительное во всей этой истории другое. Эвенки держат оленей не на мясо или шкуры, даже не на панты ("у них от этого рога гниют"), а с льготами на топливо и в роли транспорта их заменил бы снегоход. Нет, оленеводство Суринды существует ради оленеводства: единственное, что имеет с рогачей бригада - это дотации. По сути государство поддерживает оленеводство Эвенкии в состоянии искусственной комы, и единственный рациональный смысл существования бригады - сохранение опыта. Что всё же начинает приносить плоды - недавно, пригнав животных с Таймыра, завёл небольшое коммерческое стадо один предприниматель из Нидыма...

46.

Людей олени в общем не боятся, но и ручными их не назвать - держатся в прямом смысле слова на расстоянии вытянутой руки. В какой-то момент эвенки привели оленя буквально за рога - тут есть свой аналог ненецких "авок", ручные олени, с детства приученные к человеку и позволяющие себя гладить и чесать. Они - неприкосновенный запас под седло и нарты, если остальное стадо разбежалось. Ну а я сыграл в "погладь оленя", чтобы оценить глубину его чрезвычайно тугой и густой шерсти, где каждый волос полый изнутри. И час обратной дороги тёмной морозной (на закате было -15, а стало все -25!) ночью под круглой Луной мне оставалось лишь завидовать этой шкуре...

46а.

В Суринде есть специальная изба с русской печкой и парой раскладушек, где останавливаются командировочные. Там поселились водители, и пока мы ездили - успели сварить борщ с олениной, спасительный для замёрзшего горла. По пути я поймал любопытные взгляды двух мальчишек:

-А вы откуда?

-С материка вот приехали, на джипах. Сейчас в бригаду ездили.

-Какую?

-Да в той вон стороне, 17 километров.

-А, поняли! И как вам?

-Интересно, но дорога - жесть!

-А мы так каждый день ездим!

-Герои!

В том числе - герои и для нас: пассажиров определили в школу, так как интернат её был пуст. Там всего 4 спальных места, и Вася, мой сосед по снегоходу, внёс справедливое предложение: кто ехал в волокуше - спит в постели! Но школа оказалась интересна и сама по себе. Ведь по факту это главная национальная школа Эвенкии!

47.

Все крупные надписи в ней, от приветствия "Икэллу, бу алатчэрэв!" у входа до каких-то сугубо практических, сделаны по-эвенкийски, а стены украшает как бы небольшой музей. На кадре выше - кумалан (коврик из оленьей шкуры): если у восточных эвенков (особенно в Якутии) они круглые и кладутся на пол чума, то у западных имеет форму крыльев бабочки и накидываются на седло. Даьше по стене - другие изделия. В верхнем ряду слева направо эмэки (ножны), хутакан (женская сумка), детские (кунгакады) шапка (авун) и сапожки (сунгнэмэл), инмэрук (игольница, краеугольный предмет для любой чумработницы), унты, ещё одна хутакан, с длинной лямкой пэктэрэрук (патронташ), а под ними пояса (бусэ) мужской (бэеды) и женский (асады) и ещё одни эмэки. Ниже кумалан, хутакан и нэлли - женский нагрудник с прямым низом (в отличие от треугольного у мужчин), главное украшение костюма.

48.

Здесь же чистое искусство - кумалан и обереги"солнышки", отмеченные фамилиями юных мастериц. Фамилии в Суринде есть и русские (Сафронова, Гаврилова), и явно эвенкийские (Коноренок, Дюльбчина, Симончина).

49.

А здесь я с удивлением понял, что могу перевести надпись - "Эвенки Суринды". В общем, язык предков тут забыли, но родство - помнят!

50.

Да и как его не помнить, когда тут столь иная жизнь? Мы в детстве рисовали машинки, многоэтажки, поезда, строительные краны. Но точно так же и здешние дети рисуют мир вокруг себя:

51.

И только жаль, что не удалось увидеть День оленевода. Вот здесь - обстоятельный пост из прошлых лет (включая действо в помещениях), а здесь (раз, два, три) - фото 2025 года из туринского телеграм-канала "Аяко!". Многое мне было бы знакомо - игры тундры вроде метания аркана я видел у ненцев в Надыме, а самих эвенков, их одежды, песни и пляски - в ленских Жиганске и Кюсюре. Но кое-что увидишь только здесь - например (последняя ссылка) верховую езду с туявуном. С другой стороны - попали бы мы на праздник, так не поехали бы в бригаду, а разве может быть в путешествии что-то интереснее, чем иная повседневная жизнь?

52.

Впереди - 400-километровый путь до Туры, о котором будет следующая часть.

ЭВЕНКИЯ-2025

Обзор поездки, оглавление, набор группы на 2026.

Северо-Енисейский и дорога из Красноярска.

Эвенкия. История, колорит, современность.

Байкит и Суринда. Последние оленеводы.

Нижняя Тунгуска и школа каюра в Туре.

Тура.

Зимник к подножью Путораны.

Чиринда и Ессей.

Ванавара и дорога к ней.

Богучаны.