КВЖД. Часть 8: Цицикар и горы Большого Хингана

Цицикар - миллионный город на реке Нэньцзян (Нонни) в 300 километрах западнее Харбина чуть в стороне от Китайско-Восточной железной дороги: лубочную станцию Анъанси с прекрасно сохранившимся русским посёлком я показывал в позапрошлой части, как и путь сюда сквозь нефтяной Дацин. Прошлая часть же была посвящена поездке из Цицикара в сельскую глушь, где живут фуюйские киргизы и когда-то ушедшие из России дауры. Теперь, хотя и далеко от полноты, осмотрим наконец сам город и поедем дальше на запад через горы Большого Хингана.

Старинные города - не то, что стоит искать в Хэйлунцзяне. В позапрошлой части я упоминал Хулань (в стороне от КВЖД), отдельно показывал Ачэн (где всё равно старины почти нет), а вот огромный Харбин между ними был основан русскими путейцами. Муданьцзян и вовсе появился при японцах, а Дацин на своём месторождении строился уже в КНР. Цицикар - редкое исключение в это ряду: монгольское селение Цицихэ известно с 1333 года, видимо как административный центр, основанный на закате чингизидской династии Юань. Однако к 17 веку местные монголы входили в союз, собранный цзяньчжоуским чжучржэнями Нурхаци и сыном его Абахаем в Восьмизнамённую армию. Ведь по факту в ней было 24 знамени - с 1622 года каждое дублировалось у маньчжур (в которых основатели дома Цин выделили лояльных чжурчжэней), монголов и ханьцев. Близ Цицихэ в 1665 году появилась почтовая станция, а в 1675 маньчжурские военачальники сделали его основной базой снабжения войск на Амуре, например - в войне с русскими казаками за Албазин. Более серьёзным противником тогда казались ойраты, по-нынешнему говоря калмыки, чьё Джунгарское ханство сделалось в 17-18 веках последней степняцкой империей. Маньчжуры и джунгары перетягивали Монголию, её бесчисленные племена в хаотичном порядке поддерживали то одних, то других. Буфером вдоль Нонни маньчжуры расселили земледельцев дауров из разорённых казаками сёл на левобережье Амура. А для надёжности - поставили в 1690 году крепость Букуй, уже в 1699-м объединившуюся с Цицихэ в Цицикар.

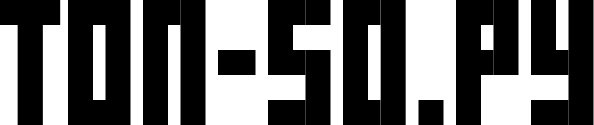

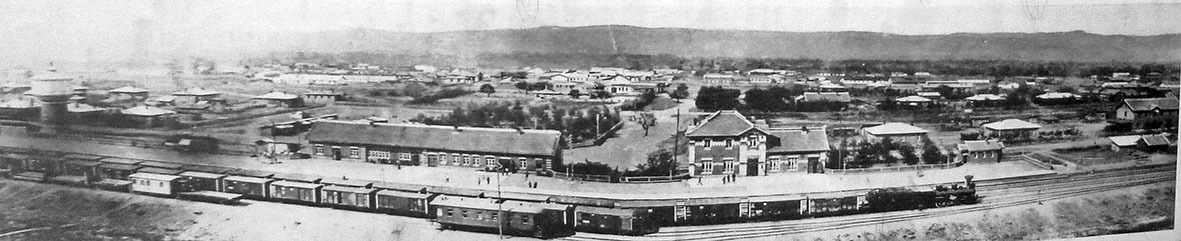

1а.

Не напали на него тогда, однако, ни джунгары, ни казаки - дальнейшая история Цицикара бедна на события, и тем не менее к моменту стройки КВЖД тут стоял крепкий торговый город. В 1911 году был подписан Цицикарский протокол о границе в Забайкалье, как ни странно - более успешный для Китая, которому отошла пограничная станция Маньчжурия. И это был последний документ двух империй - переговоры шли на фоне Учанского восстания, обрушившего Цинский дом. Позже были Эра Милитаристов, японо-китайские войны и захват "самураями" Дунбэя, ставшего их марионеточным государством Маньчжоу-го. Цицикару в нём явно отводилось не последнее место, тем более начатые ещё Фэнтяньской кликой и законченные японцами стройки сделали его мощным железнодорожным узлом, где, конечно, поселилось множество военных, связистов, медиков и заработали военные заводы... Заброшенная казарма, особняк высокопоставленного японца или пробитый бункер и ныне не редкость в здешнем пейзаже.

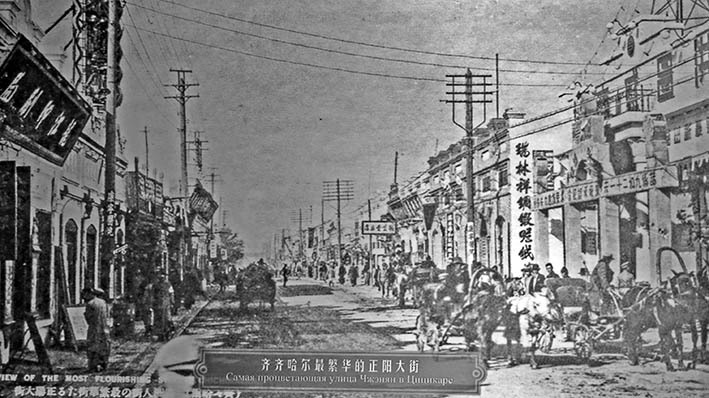

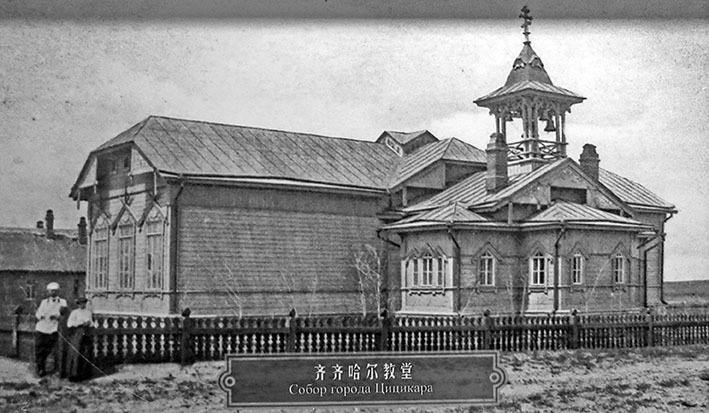

2а.

Но в общем главное, что надо знать про Цицикар - это типичный китайский город, вполне сохраняющий миллионный пульс. Здесь широкие улицы, постоянный густой шум, бесчисленные забегаловки с кухнями всех провинций Китая, и какой-то очень экспрессивный абрис с обилием одиноких башен и вышек на их крышах.

2.

Наше знакомство с Цицикаром сколько-нибудь полным не назвать - отчасти не хватило времени, отчасти... я вам уже показал из крупных городов только Харбин, Ачэн и Муданьцзян, но хронологически к тому времени у нас за спиной остались ещё Чанчунь, Шэньян, Аньшань и Далянь. В общем - примелькалась китайская фактура. В позапрошлой части я показывал обыкновенный пятиэтажечный двор, где мы снимали квартиру, и стоящий в другом похожем дворе маленький русский вокзал (1908) тупиковой ветки от Анъанси, в 1934 году оставшийся без путей. Как следует поизучать центр города в мои планы входило, но - там задержка, тут задержка, - в общем, пришлось этими планами пожертвовать. И только утром перед поездкой в Морин-Дава, обнаружив, что автобус отходит не в 8, а в 9:30, мы с Айной (Пётр пошёл досыпать в гостиницу, а Наташа ещё с вечера уехала в Россию через Хэйхэ) прыгнули в такси да покатили в центр. Главная улица здесь по старой памяти называется Букуйской, а её перекрёсток с ведущей от вокзала улицей Лунхуа (кадр выше) отмечен стратегическим японским телеграфом (1934-36):

3.

Отдельные дома 1920-40-х стоят и по окрестным улицам:

4.

А в тихом переулочке чуть восточнее прячет свою высоченную (43 метра) башню костёл Святого Матфея (1931), в машинном переводе философски становящийся церковью Майтрейи. Достоверно же то, что во время своего эпического набега на Хэйлунцзян в 1966 году хунвейбины не только сожгли деревянный Никольский собор в Харбине, осквернили там же буддийский монастырь и избили "китайского Стаханова" Вана Цзиньси в Дацине, но и отсюда задорно сбросили крест и приварили красную звезду на его место.

5.

Теперь об этом не напоминает ничего - в 1982 костёл вернули верующим:

6.

Отсюда около километра до Старого Букуя, представляющего собой новодел под старину, окружённый пустырями и новостройками:

7.

Однако именно здесь находится старейшее здание города - Букуйская мечеть (1682), построенная пусть и в китайском (тут все мечети такие), но необычайно суровом для расписного и резного 17 века стиле:

8.

Вообще, масштаб присутствия мусульман в Китае стал для меня открытием: уйгуры (тюрки, по языку ближайшая родня узбеков) и дунгане, или хуэй (китайцы-мусульмане, появившиеся около 1500 лет назад) хоть и имеют свои национальные автономии, а равномерно расселены по стране, примерно как в России татары (исторически) и кавказцы (в наши дни). Более того, в сравнении с Дальним Востоком (единственный крупный регион России, где нет ни одной исторической мечети и новых наперечёт!) или Монголией нынешний Дунбэй выглядит натурально восточным форпостом ислама. Мечети тут есть во многих городах, а в Цицикаре и Ачэне они ещё и старейшие здания. Чтобы разобраться, почему так, придётся лезть как минимум в глубины китнета, продираясь сквозь тонны околоуйгурской политоты. Но если домысливать, то самой логичной мне видится версия, что в борьбе с ханьской династией Мин маньчжуры видели всех не-ханьцев потенциальными союзниками и в свою вотчину охотнее пускали торговать хуэйских купцов, на родине остававшихся изгоями. Вдобавок - беспрецедентно для своих времён переселяли народы, например в 1756 году забросив сибо (чжурчжэней, "не взятых" в маньчжуры) отсюда на границу Казахстана, а киргизов (тогда ещё не мусульман) - из Джунгарии в здешнюю степь. Покорение Китая домом Цин, в год завершения которого и была построена эта мечеть, же сопровождалось мусульманскими восстаниями, продолжением которых могли быть депортации. В общем, как бы то ни было, перед вами - сами историческая мечеть Приамурья:

9.

Вернее, даже две - на кадре выше Старая, или Восточная Букуйская мечеть, но рядом с ней стоит ещё и Западная (1856). В 1958 они были объединены общей оградой, а вот дверь её оказался заперта.

10.

Здесь мы поймали такси и уехали на автовокзал, и дай бог часа нам не хватило, чтобы от мечети углубиться в парк Лунша, разбитый в 1908 году при русской колонии. В нём даже осталось простейшее одноэтажное здание консульства (фото есть здесь, ближе к концу, перед фото костёла и телеграфа), а когда-то стоял деревянный Петропавловский храм (1913), который постоянно путают с так же утраченной каменной церковкой в Анъанси.

10а.

Но в архитектурном смысле русского посёлка в Цицикаре нет - чиновники жили при консульстве, а путейцы и Охранная стража - в перепланированных изнутри китайских зданиях.

10б.

Отдельных интересных мест в Цицикаре множество (см. китайские ссылки в абзацах выше), но специально их искать не было ни времени, ни куражу. Вот ещё кое-что попалось в привокзальном районе под вечер, когда мы вернулись из Морин-Дава:

11.

12.

А так выглядит сама привокзальная площадь - бескрайняя, как репетиция монгольской степи:

13.

На кадре выше, с её южной стороны, видны постройки старой гостиницы - то ли Маньчжоу-го, то ли ранее КНР. Рядом - памятники первому губернатору Хэйлунцзяна - в отдельную единицу китайское Приамурье выделил в 1682 году император Канси, ещё не превратившийся в ритуальном богдыхана, а вполне сохранявший степное своеволие и мобильность. Прослышав, что какие-то варвары, но при этом с огнестрельным оружием, ломятся в заднюю дверь, он лично отправился в Маньчжурию и её крепости вроде Нингуты, фудутун (управляющий "уездного" уровня) которой Сабсу по итогам вояжа был повышен до цзянцзюня (губернатора) и переведён в Цицикар. По сути он вёл Албазинскую войну со стороны Китая - разрабатывал её план, командовал (не единолично) осадой, а в 1689 году охранял Цинскую делегацию в Нерчинске, куда она явилась подписывать эпохальный для двух стран договор. Год установки памятника я не нашёл, но в целом отношение нынешнего Китая к до- и пост-революционной России столь диаметрально противоположно, что памятники таким его героям нам не стоит принимать на свой счёт.

14.

Ну а с другой стороны площади - настоящий шедевр, пожалуй самое впечатляющее здание Цицикара: японский вокзал (1934-36) в стиле ар-деко. К тому же украшенный артефактом 1960-х годов (судя по шрифту, который опознал Пётр) - лозунги "Да здравствует [дословно - Да будет 10 000 лет] Компартия Китая!" и "Да здравствуют идеи Мао Цзэдуна!". Роскошный портал здания - на заглавном кадре:

15.

Накануне его строительства главной железной дорогой Цицикара была уже не КВЖД. На север отсюда ушла Цибэйская железная дорога (231км) к станции Бэйань и далее (соединяясь с Бинбэйской веткой из Харбина) на Хэйхэ, а на юг - железная дорога Пинци (571км) до станции Сыпин между Чанчунем и Шэньяном, о значении которой говорит хотя бы то, что в 1946-48 за неё шло едва ли не ключевое сражение Гражданской войны. В 1960-х от Цибэя отделилась ещё и Ялинская железная дорога, маленький "китайский БАМ", делающий петлю по эвенкийской таёжной глуши. Словом, по своему логистическому значению Цицикар почти наравне с Харбином.

16.

Однако теперь Старый вокзал занимают путейские службы, а чтобы снять кадр выше, нам надо было пройти через Новый вокзал (2015), образующий с предшественником эффектную пару:

17.

Снаружи коробка коробкой, он куда интереснее внутри:

18.

В том числе - серией "детских" (по стилю) мозаик со всякой живностью:

19.

И если с тиграми всё более-менее ясно, то что автор хотел сказать встречей панд и жирафов - боюсь даже предполагать.

20.

А со стороны платформы Цицикар встречает силуэтами даурских журавлей:

20а.

Железная дорога - восточная граница большей части города (за путями - частный сектор да промзоны, включая крупный вагонзавод), но вдоль неё Цицикар вытянут километров на 20. Южнее вокзалов - грузовая станция Нампо, с которой виден тибетский Восьмигранный храм Дачэн (1840-е), даже отсюда явно красивый:

21.

И северный полюс Великой Китайской Системы Высокоскоростных железных дорог - Цицикар-Южный (2013-15), трёх двойников которого мы видели на станциях ВСМ до Харбина.

22.

Одинокая труба завода минеральных удобрений в Юйшу, с 1950-х годов дымящая среди рисовников, отмечает настоящий узел железных дорог, причём - узел сложный, в лучших традициях китайского искусства вязания узлов. Но может быть именно поэтому непосредственно в узле нет ни одной станции, и даже едущие в Маньчжоули или Харбин поезда заходят в Цицикар со сменой направления.

23.

Без остановок, коридором меж товарняков, поезд проезжает Анъанси, а вскоре впереди разверзается индустриальная панорама. Это третий и самый крупный (170 тыс. жителей вместе с сельской округой) город-спутник Цицикара - Фулаэрцзи, в девичестве Хулан-Эрги, даурская деревня. В Китае его название знает любой образованный человек: этот городок слывёт, ни много ни мало, колыбелью Первой пятилетки (1952-57). По сути здесь началась социалистическая индустриализация КНР - скромный станционный посёлок стал местом трёх (из 156) крупных проектов с участием Советского Союза, и просто в силу географии воплощались они на шаг впереди других. К 1957 году в Фулаэрцзи были пущены первый в Китае Бейманский (то есть Северо-Маньчжурский) завод спецсталей, Тяжмашзавод №1 (1954) и ТЭЦ (видна на фото), а также химзавод Юйшу и стекольный завод неподалёку.

24.

Но трубы с кадра выше дымят уже за Нонни-рекой: если Сунгари - крупнейший приток Амура, то Нэньцзян - крупнейший приток Сунгари, с расходом воды 723 м³/с (масштаб Дона) текущая на 1089 километров почти по прямой. Для КВЖД это была серьёзная преграда, а потому здесь достигают апогея и её блокгазуы - небольшие бетонные форты, в беспокойном и чужом краю строившиеся у мостов и тоннелей.

25.

Достопримечательность правого берега - Утонувший Блокгауз, который оказалось проще опрокинуть в реку целиком, чем разрушить:

26.

Блокгаузы строились из прогрессивного по тем временам железобетона, а вот мосты КВЖД имеют почти средневековый вид. Башенка на кадре выше и островки в русле Нонни - это опоры старого моста длиной 650 метров, разрушенного в 1931 году. В ту осень, устроив 18 сентября демонстративно-неправдоподобный Мукденский инцидент с минированием путей, Япония почти без сопротивления захватила Маньчжурию, где немного желающих нашлось умирать за Фэнтяньскую клику. Но "почти" - не "совсем", "мало" - не "никто": не смирился с вторжением Ма Чжаньшань, уроженец Мукдена, с 1928 года занимавший в Хэйлунцзяне должность Командующего по усмирению бандитов (то есть - хунхузов, которых по степени организации и вооружения уместнее называть боевиками). Цицикар продержался под его руководством около 2 недель, с 4 по 18 ноября, и первым актом этой битвы стала оборона моста, в итоге взорванного отступавшими китайцами. Увы, войско Ма было куда менее патриотичным, чем командующий, и уж тем более не могло тягаться с японцами в технике и мастерстве. Однако впечатлённый полученным отпором, взявший город Доихара Кэндзи предложил Ма перейти на сторону новых властей. Тот согласился (хотя накануне всех актов вроде провозглашения независимости стабильно сваливался больным), стал губернатором Хэйлунцзяна и министром обороны Маньчжоу-го... чтобы в 1932-м, зная об армии марионеточной страны больше кого-либо, взбунтоваться. В Хэйхэ он провозгласил независимость Хэйлунцзяна от Маньчжоу-го, и около 300 тысяч военных перешли на его сторону. Разбить Квантунскую армию в поле они не могли, но в партизанской войне Северо-Восточная Антияпонская Армия Национального Спасения доставила самураям немало проблем. Блокированный у Амура, генерал Ма ушёл в СССР, но год спустя вернулся в центральный Китай и продолжил войну уже под знамёнами Гоминьдана. А заодно - повторил свою хитрость: в Янъане, пещеры которого стали прибежищем коммунистов, Чжаньшань получил от Мао должность губернатора Хэйлунцзяна, однако пока врагом были японцы - без особого труда скрывал свою двойную игру. Решительный ход уже тяжело больной генерал сделал в 1949-м, убедив гарнизон Гоминьдана без боя сдать коммунистам Пекин. А год спустя умер, видя восход Красной Звезды над отечеством.

27.

Ну а Нонни-река исторически была границей маньчжурских и монгольских земель. Её левобережье, в 17 веке ставшее даурским буфером, имеет своё название - Бутха.

28.

Она встречает ещё одним заброшенным блокгаузом:

29.

Ну а в Фулаэрцзи - типичные пейзажи китайского города:

30.

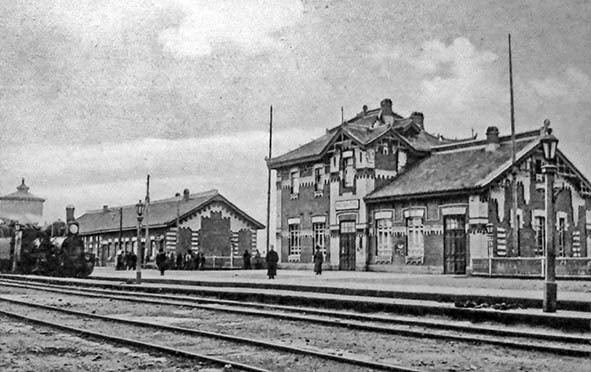

Вокзал 1920-х годов к северу от железной дороги, на краю небольшого посёлка КВЖД:

31.

И действующий вокзал в отчётливом облике послевоенной сталинки - кажется, без советских специалистов тут не обошлось. На врезке - первоначальное "царское" здание:

32.

...Судя по количеству лайков к последним нескольким постам, вы (но не ЛИЧНО вы, ибо вы-то эти строки читаете) устали от этой истории. Я тоже от неё устал, но сроки поджимают. И более того, к моменту отбытия из Цицикара на запад мы устали и от дороги, под галдёж китайцев на соседних лавках и крики подтянутых проводников всё больше сливающейся в единый поток сёл, полей, многоэтажек, заводов и жёлтеньких русских домов за пыльными вагонными стёклами. Более того, это был и самый долгий дневной переезд - около 7 часов, а потому я уже не вспомню наверняка, что и на какой станции снято. Водонапорка с бойницами (ещё одна деталь КВЖД!) - с равным успехом может быть и в Фулаэрцзи, и на следующих станциях Байшаньсянь и Лунцзян:

32а.

Пейзажи Бутхи - поля и рисовники, деревеньки (частью даурские) на пологих косогорах, бескрайнее небо:

33.

И так - около ста километров. Именно столько от Цицикара до станции Наньцзышань с длинным новым вокзалом:

34.

И ещё одной водонапоркой оборонительного типа, на которой уцелел бак в деревянной обшивке.

35.

Она - последняя в Хэйлунцзяне. Дальше пылят какие-то карьеры:

36.

А впереди встают зелёные горы Большого Хингана - сравнимого с Карпатами и высотой (2034м, гора Хуанганшань), и площадью (1200 на 400 километров) нагорья. В Россию на стыке Еврейской автономной и Амурской областей заходит продолжающий его на северо-востоке Малый Хинган, он же Ильхури-Алинь, но заходит лишь краешком - в Китае и его высшая точка Дуймяньшань (1150м), и главная достопримечательность - Удаляньчи, "геопарк 5 озёр и 14 вулканов" с лавовыми полями и отчётливыми кратерами. Маньчжурия ещё в недавнем прошлом - вполне вулканический регион, и если последние извержения Сихотэ-Алиня пугали 9000 лет назад первобытных людей, а Пэктусан на корейской границе может (как Арарат или Эльбрус), то Ильхури-Алинь последние разы извергался в 1719 и 1721 годах в тылу у переживавшего свой расцвет Цинского дома. После - вроде бы окончательно потух, а на оставшихся источниках стоит теперь самый маленький город Китая (в 1983-96, от образования до упразднения, там числилось 5 тыс. человек) с санаторием "Рабочий" (1979), где и дальневосточники любят отдыхать. А вот в геопарк ходить - не любят: раз за разом, упоминая его, я даю одну и ту же ссылку на ЖЖ. Я собирался создать новую, но... время, время. И к тому же, не без труда вызвонив по телефону, что вход в Геопарк стоит 130 юаней и ещё сколько-то за каждый вулкан да вспомнив, что видел почти те же пейзажи в безлюдной Долине Вулканов в Саянах, поездкой туда я решил пренебречь. Ну а третьим звеном системы был Внешний Хинган - так, пока сохранялся формальный контроль над Внешней Маньчжурией (то есть - нашими с 1858-60 годов Приамурьем и Приморьем), китайцы называли Становой хребет.

37.

На кадре выше, однако, примечательны не только горы: удивительное дело, но границей двух регионов в Китае и теперь служит Вал Чингисхана, тянущийся сквозь желтоватые поля зелёной полосой. Народное название тут, как и в случае с Татарским валом в нашем Черноземье, точное до наоборот: многослойную систему укреплений, ничего общего не имеющую с Великой Китайской стеной, строили в этих степях кидани и чжурчжэни, иначе - династии Ляо (907-1113) и Цзинь (1113-1213; о них и многом другом см. здесь). На своих вчерашних собратьев монголов, и в первую очередь кочевавшее неподалёку сероглазое племя борджигинов (из которых происходил Темуджин), они смотрели как на варваров... однако - ещё не разучились вычислять их по себе. А потому не стали строить каменную стену: палисад, дозорные вышки да земляной вал достаточной крутизны, чтобы поперёк его не взяла лошадь (что разбивало строй) - вполне достаточно, чтоб отразить степной набег. Теперь Чингисхановы валы лежат несколькими волнами, частью заходя и в российское Забайкалье. Ну а на сопке у границы регионов - официально место для любования валом. Это вон тот пунктир из кустов:

38.

Весной 2012-го я был на станции Тамерлан, а весной 2024-го - проехал разъезд Чингисхан, которым встречает на КВЖД Внутренняя Монголия. Точнее - её северо-восточный угол Хулун-Буир, который по самобытности потянет на отдельный регион, и лишь размером (в китайских масштабах) не вышел.

39.

Чуть дальше и столица Бутхи - Чжаланьтунь, важнейшая станция КВЖД от Харбина до Хайлара, аналог Хэндаохэцзы и Имяньпо на другой половине линии или бамовского Таксимо. Вот только.... слишком уж неудобная для посещения: сколько ни бились мы над сайтом КитЖД с расписаниями, а выходило, что в Чжаланьтуне у нас будет либо полтора часа, либо день с ночёвкой. Первого не хватало, второму мы и другое применение найти могли, да и КВЖДшная фактура примелькалась... В общем, одно из знаковых мест Русской Маньчжурии так и осталось пробелом.

40а.

Вот просто список наиболее знаковых мест Чжаланьтуня: Желсоб (1905, были на важных станциях, де-факто в одном лице ДК Железнодорожников и русский Народный дом), контора Лесоохраны КВЖД (1905, три здания, с 2008 года занятые музеем железной дороги - ещё один я показывал в Суйфэньхэ), обезглавленный Никольский храм (1915), памятник советским воинам. С дальней стороны - парк с изящными висячими мостами и рестораном "Люго" (1905), изначально "Стиль" чиновника Мушкина: благоустроенный посёлок посреди тайги был популярным местом отдыха харбинцев. Так что вот вам ещё одна ссылка на китайском - не прочесть в машинном переводе так хоть картинки посмотреть.

40б.

Нынешний вокзал Чжаланьтуня уныл, да и с поезда толком ничего не видно:

40.

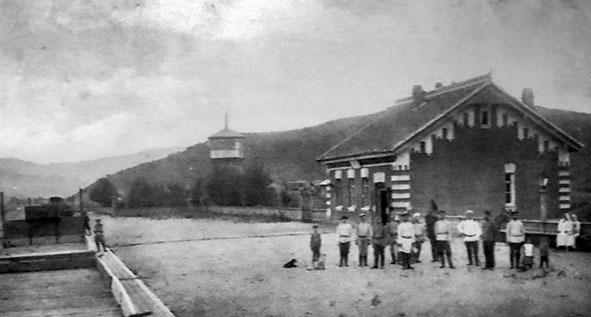

А горы всё ближе, и станция Халасу - пожалуй первая, над которой они нависают:

41.

На кадре выше, между прочим, русский вокзальчик самого низкого класса - хотя их на КВЖД десятки, но больше я показывал на чёрно-белых фото. И только тут мне попал в кадр современный вид.

41а.

Под той же горой - ещё какие-то старые здания:

42.

Запомните этот дальневосточный пейзаж: больше всего, пожалуй, Хинган впечатляет контрастом природы на противоположных склонах.

43.

Дорога поднимается вдоль речки Ялухэ:

44.

О близости хребта всё чаще напоминают скалы:

45.

А в пейзаж Дальнего Востока всё чаще вклинивается Сибирь:

46.

У станции Балинь в 200 километрах от Цицикара встречает, пожалуй, самое красивое место Китайско-Восточной железной дороги:

47.

На подходе с востока сопки накладываются друг на друга, однако вблизи - оказывается с разных сторон Ялу. Слева - ступа, поставленная в 1980-х годах взамен раскуроченной хунвейбинами:

48.

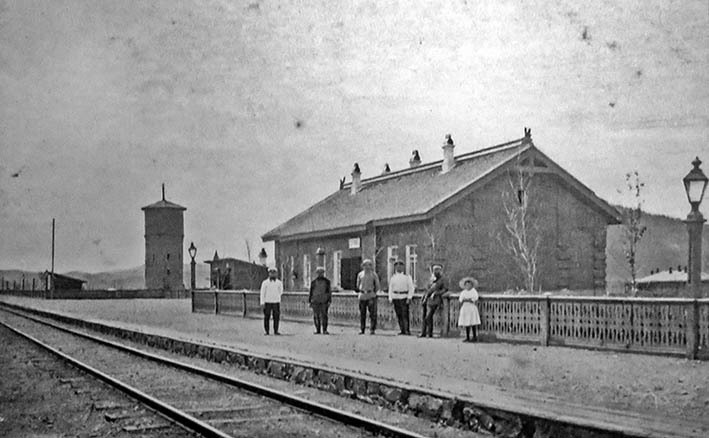

В середине - сам крошечный посёлок, в эпоху КВЖД - Барим:

49.

Вокзал тут тоже с первых лет дороги:

49а.

Для харбинцев, а также жителей Хайлара и Маньчжурии это было самое дальнее, дикое, тихое место отдыха, где на тигра, конечно, не поохотишься (не водится он тут), а на медведя - вполне. По окрестным сопкам ещё стоит немало простеньких деревянных дач... но я даже ссылку на них не могу сделать: пост из китнета про эти места сохранился только в выручающем меня всю эту серию архиве Андрея Фатьянова (подпишитесь на его группу Far Far East, кто ещё не!).

50.

Ну а с правой стороны путей гора Ламашань притягивает взгляд роскошными скальными замками:

51.

52.

53.

54.

Маньчжурской Швейцарией или Саксонией их может и прозвали в 1910-30-х, но теперь такое клише не в ходу. Зато даже на викимапии отмечен останец, название которого ждёшь скорее в Карсской области - Голова Екатерины:

55.

Да и лимонад, который я ухватил с собой в дорогу не глядя, назывался весьма неожиданно:

55а.

Впереди Бокету - русское сердце Хингана и крутейший технический объект близ него. Но об этом в следующей части.

КИТАЙСКО-ВОСТОЧНАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА (2024)

Маньчжурия. Обзор путешествия и оглавление серии.

Желтороссия. Русское наследие Китая.

Нюансы и лайфхаки Китая.

Транспорт Китая.

Восточная КВЖД

Пограничный (Гродеково) в России и начало Суйфэньхэ.

Суйфэньхэ (Пограничная).

Муданьцзян. Город и станции восточнее.

Муданьцзян. Бохай.

Хэндаохэцзы.

Имяньпо.

Ачэн. Город и усадьба "Волга".

Ачэн (Хуэйнин). Прошлое и настоящее маньчжурских народов.

Харбин.

История, колорит, Харбинский метрополитен.

Новый город (Наньган). Юг и объекты КВЖД.

Новый город (Наньган). Север.

Модягоу (Славянский городок), Старый город (Сянфан), Алексеевка.

Пристань (Даоли). Вокзал и проспект Чжунъян.

Пристань (Даоли). Разное.

Фуцзядянь.

Сунгари. Парк Сталина и Затон.

Сунгари. Остров Солнца и Парк Тигров.

Пинфан, а также виды с телебашни.

Западная КВЖД.

Харбин - Дацин - Анъанси.

Морин-Дава. Новая Даурия и Фуюйская Киргизия.

Цицикар - Бокету.

Бокету и спираль Бочарова.

Хайлар и путь от Мяньдухэ.

Хайлар. Окрестности.

Шэнэхэн и Барга. Китайская Бурятия.

Маньчжоули. Чжалайнор.

Маньчжоули. Центр.

Маньчжоули пограничное, Забайкальск и дорога по России.

Хулун-Буир и его обитатели.

Трёхречье. Лабдарин.

Трёхречье. Эньхэ-Русская волость.

Ялинская железная дорога.