Иркутск. Окрестности одной многоэтажки, или В ожидании нерп

Вот не зря Иркутск был центром Восточной Сибири, а в первобытные времена - крупнейшей перевалкой племён на пути с Алтая в Америку. Логистика - одна хоть для кочевников, хоть для землепроходцев, хоть для туристов: то удобная пересадка, то дешёвые авиабилеты, то интересные встречи - а я в своих сибирских путешествиях попадаю в Иркутск, даже того не планируя. Уехав с показанных в прошлых частях берегов Японского моря и прорвавшись сквозь Китай, месяц спустя я оказался на Байкале, где тоже водятся нерпы, на которых я хотел поглядеть. Однако я не учёл разницу климата: если в Приморье в начале июня лежбища уже начинают пустеть, то на Байкале - ещё пустуют. Не задалась и попытка уехать в Монголию, а в России я видел всё, что хотел видеть, на тысячи вёрст вокруг. Единственное, что я придумал в такой ситуации - рвануть в Иркутск, где неожиданно удачно в плане культурных программ снял квартиру.

Хоть и богат красотами Иркутск, а смотровой площадки - нету. Многочисленные колокольни не очень-то высоки, а сопки хоть и окружают город со всех сторон, к центру его не подходят. Высоток в центре вроде и понавтыкали, но кажется, ни в одной из них верхние этажи не общедоступны. А вот сняв квартиру-студию по адресу 4-я Железнодорожная, 57, я обнаружил пугающе огромный ЖК со странным названием "Alma Mater" (2019), стоящий как бы на верхней "ступени" раскинувшегося по склону старого предместья Глазковка. Внутри - полтысячи квартир-студий с дверями в длинных, как на судне, коридорах - кажется, я угодил в классический "доходный дом", только недоступного домовладельцам царской эпохи масштаба: одинокий лифт обслуживал тут 18 этажей, и ждать его приходилось порой минут 10. Я поселился на 6-м этаже, но ещё с улицы приметил, что общественные лоджии глядят на Ангару и центр. И вот - стоял наверху. Осмотрим город полукругом по часовой стрелке - каждый следующий вид правее предыдущего:

2.

Под окнами привлекает взгляд 1-я Иркутская церковь баптистов (2011), переселенческая община которых сложилась ещё в 1904-08 годах.

3.

Вдали - самый нижний в черте города Иннокентьевский мост (1973-78, 1615м), за которым правобережье Ангары идёт крутыми ярами:

4.

Один из них венчает Топкинский микрорайон, эффектно встречающий у Качугского тракта, которым ездят на Ольхон и в верховья Лены. Зелень на переднем плане - это Кировский и Комсомольский острова, диковатые плавни посреди города, где стоят чьи-то дачки и порой камлают местные шаманы. По сути - дельта Иркута, суда в устье которого белеют чуть ближе. Для нас особенно интересен "Метеор", дважды в неделю уходящий вниз по Ангаре до Братска.

5.

Вид с "Альма Матер" строго поперёк фасада. Как на ладони - большая часть Глазково: ровесница Иркутского острога, она начиналась как деревенька за рекой, но с годами превратилась в проекцию города на Сибирский тракт, а затем и Транссибирскую железную дорогу. Последняя сделала Иркутск (по площади и населению) скорее левобережным городом, но среди советских районов Левобережья (также весьма интересных порой) именно Глазково осталось историческим центром. Ещё в 2012 году морозным серым утром я увидел её избяным предместьем в густом печном дыму, но кажется, теперь почти необратимая судьба этих районов - превратиться в кирпично-бетонные джунгли. На самом деле изб тут по-прежнему много, но в панораме они не видны, а более всего привлекает взгляд начинавшийся ещё с сельской ярмарки Свердловский рынок. Поход на него и открыл мне следующую достопримечательность - но пока любуемся Иркутском с высоты:

6.

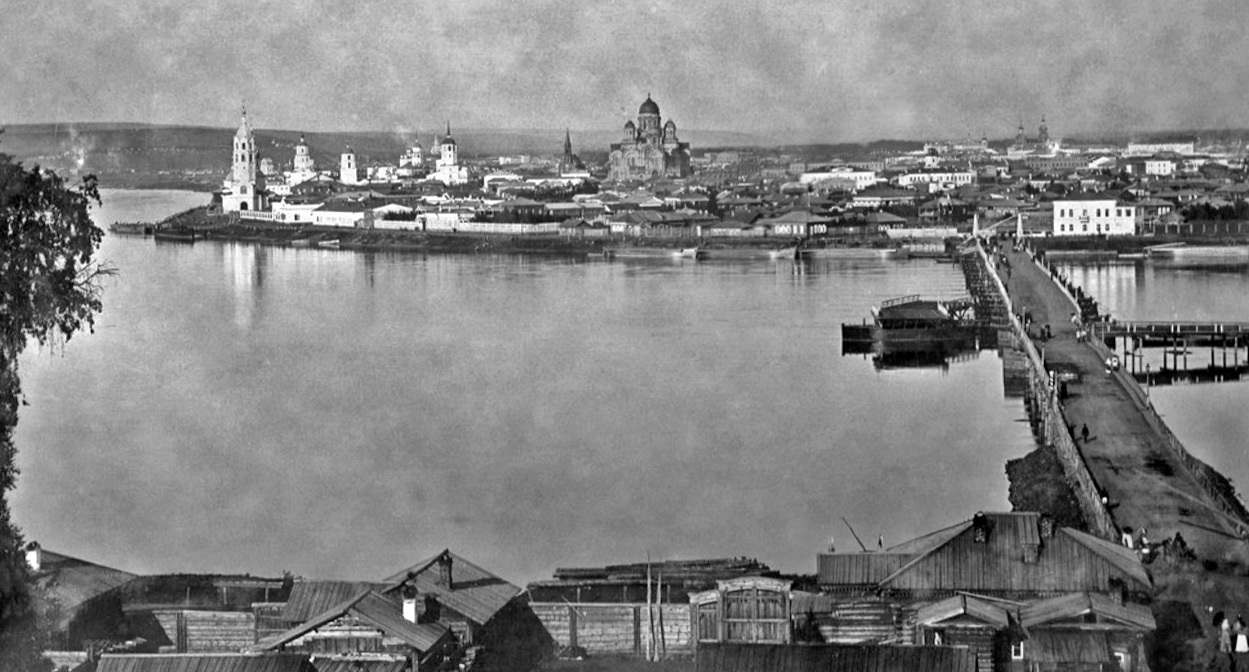

Да скорбим по утраченной панораме:

7.

Вот слева направо в ней видны церковь Устюжских Чудотворцев (1740-67, снесена в 1930-х) с налётом реконструкции после страшного городского пожара 1879 года...

8а.

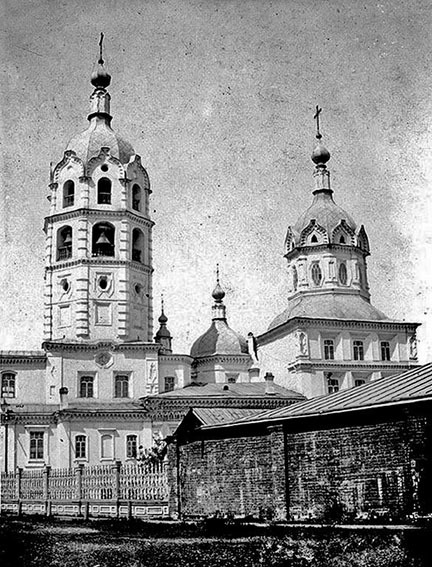

...две колоколенки Иркутского острога (уцелели), не снесённая, но совершенно лишившаяся формы церковь Владимирской Богоматери (1775-80) со среднерусским силуэтом и "буддийскими" узорами в духе местного барокко:

8б.

...почти совпадающая с ней в панораме Тихвинская церковь (1754-59) того же стиля...

8в.

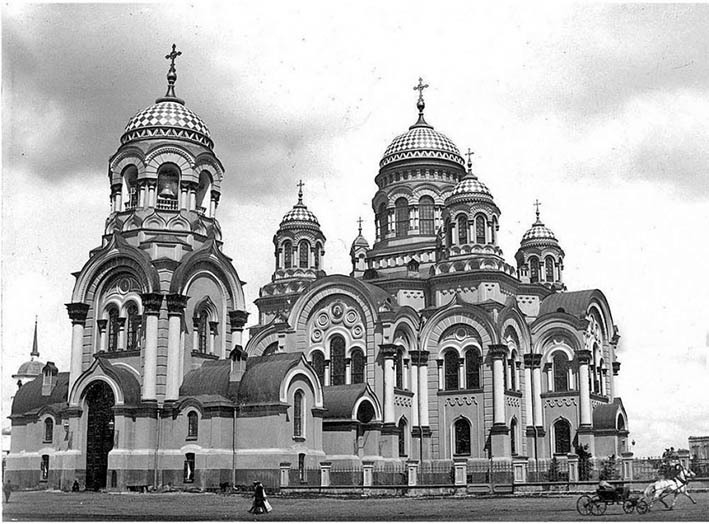

...и по соседству со шпилем костёла - огромный (60 метров по куполу) Казанский собор (1875-94). А вот крайняя правая на старой панораме Преображенская церковь (1797-1811) вполне себе стоит, и мы её ещё увидим.

8г.

Центр города лежит в крутом повороте Ангары, а дальнюю его границу образует речка Ушаковка, в истории отмеченная тем, что на её льду получил Александр Колчак свою пулю. Исторически она называлась Ида, но в 1678 году братья Иван и Андрей Ушаковы поставили на ней мельницу, с которой началась Ремесленная слобода, ныне Рабочее предместье. Старейшая иркутская промзона снабжала город тысячей мелочей: до постройки железной дороги гигантские расстояния обрекали Сибирь на автаркию. Ныне Рабочее слывёт у иркутян местом, с прогулки по которому можно и не вернуться (хотя, как и всюду в России, устарела эта "слава" лет на 20), однако у краеведа и туриста есть немало причин там погулять. Ушаковка течёт по затхлой низине, но за ней вновь начинаются холмы, а как результат, в панораме Глазково, центр и Рабочее - как три сюжетные линии.

В первой - Глазковский, или просто Старый мост (1931-36, 1285м), проложенный на месте понтонного моста, а прежде - парома, причём местные краеведы обязательно расскажут легенду о том, как в 1935 году Москва прислала много денег на завершение давно забуксовавших работ, когда Иркутск объявил мост "крупнейшим в мире памятником Ленину". Реже рассказывают об "иркутских вагонетках" - так горожане называли грузовые поезда узкоколейки, в 1941-95 годах ходившие через мост и прямо вдоль улиц от Транссиба до Иркутского завода тяжёлого машиностроения, тогда эвакуированного на старую металлургическую площадку из Краматорска и позже ставшего основным производителем золотодобывающих драг. Центр тут представляет Цэсовская набережная, странное название которой напоминает о Центральной электростанции (понемногу достраивалась с 1909 года, приняв последний облик в 1930-х) - на её месте теперь и растут новостройки. А за Ушаковкой - Знаменская церковь (1757-94) бывшего монастыря, в 1930-х годах успевшая послужить старателям Бодайбо и разведчикам БАМа как терминал для гидросамолётов.

9.

Восточнее над Рабочим предместье висит по холмам Радищевское предместье. В центре видны три колокольни Иркутского острога, основанного в 1679 году землепроходцем Яковом Похабовым. Две слева (1729 и 1797 соответственно) принадлежат Богоявленском собору (1718-45), третья правее (1758-72) - Спасской церкви (1706-10), старейшему зданию города. Вокруг них на самом деле ещё много интересного, включая таинственные Московские ворота на Ангару, но всё это скрыто высотками. Среди которых особенно выделяется бывшее общежитие пединститута (1977-81) с белыми рядами окон и красными углами - удивительно, но в Иркутске 1970-х сложился абсолютно самобытная архитектура, и это яркий её образец. Совсем уж вдалеке из-за леса выглядывает свалка... которая Иркутске одна из достопримечательностей города!

10.

Вот в кадре башня Польского костёла Успения Девы Марии (1881-84), а куда в панораме деваются целые улицы крепкой губернской застройки и деревянных домов с кружевными наличниками - честно говоря, загадка и для меня самого:

11.

В Глазково виднеется вокзал, вернее - небольшой новодельный фрагмент его по большей части дореволюционного здания, на 200 метров тянущегося вдоль путей. В центре, помимо Троицкой церкви (1754-75) и ротонды Григория Неокесарийского (1868) по идее виден сквер Кирова, по сути главная площадь Иркутска с великолепной сталинкой "Востсибугля"... но издали заметна лишь коробка отеля "Ангара", полного китайских бизнесменов и туристов. Поодаль - широкий купол заброшенного цирка (1964), а следующий ряд многоэтажек на месте цехов ИЗТМ скрывает фасад разраставшейся с 18 века Иркутской тюрьмы. Когда-то крупнейшая в Российской империи, именно она - жестокое сердце Рабочего предместья, а церкви на склонах - словно так, для красоты. Левее - Князь-Владимирская (1888-95), или просто Литвинцевская (по фундатору Василию Литвинцеву) в одноимённом монастыре:

12.

Правее - Казанский храм (1885-92) купца Александра Сибирякова, странный дублёр своего утраченного тёзки:

13.

Правее Рабочее предместье сходит на нет, а вот в центре виден целый квартал красно-белых домов "иркутской школы". За ними, почти у центра кадра можно различить Преображенскую церковь, знакомую нам по старой панораме:

14.

В Глазково видна Николо-Иннокентьевская церковь (1859-62) старого села над привокзальной площадью.

15.

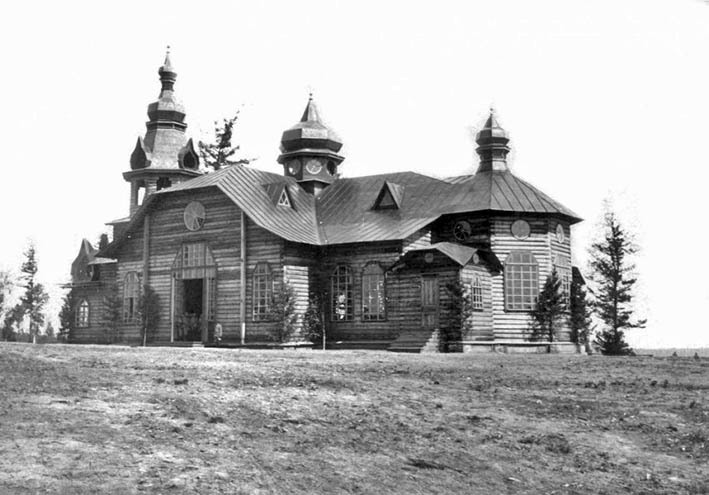

Менее очевидна деревянная Петропавловская церковь, от архитектуры которой так и веет белоэмиграцией. То немудрено: заложенная в 1910 для 25-го Сибирского полка, он была построена в 1918-20 годах Сибирским Временным правительством в память о погибших белочехах. Её планируется воссоздать, вроде как в камне, а пока - лишь времяночка на переднем плане кадра выше.

15а.

Почти напротив в центре - изящная церковь (1790) со множеством имён: Михаило-Архангельская (по посвящению), Харлампиевская (по приделу) или просто Морская - её построили купцы Русской Америки, и традиционно здесь благословляли тех, кто уходил в холодные моря по Лене и Амуру. Не стал исключением и всё тот же Колчак, тогда ещё лейтенант, обвенчавшийся тут в 1904 году с Софьей Омировой по пути с Новосибирских островов в Порт-Артур. Купол правее украшает институт со звучным и очень сибирским названием "Иргиредмет" (1964), а явно возросшие горы на заднем плане отделяют долину Ангары от Байкала:

16.

Тут на переднем плане виден Иркутский драмтеатр (1890-97) имени актёра Николая Охлопкова на улице Карла Маркса, которая раньше была просто Большой. Многоэтажная и дореволюционная процентов так на 80, она пересекает центр города - но в панораме снова напрочь не видна! Где-то за домами спряталась и Шанхайка, которую нынче уместнее было бы называть Душанбинкой - по-азиатски огромный центральный рынок в узле всех иркутских дорог. Над ними - Иерусалимская гора с парком на месте кладбища, от которого осталась Входоиерусалимская церковь (1820-е):

17.

Эта же гора закрыла в 1879 году от пожара дальнюю часть центра, где никогда не было особых шедевров, но ещё порой встречаются деревянные дома середины 19 века. Справа, под стоящим на бугре музыкальным театром (1989) имени актёра Николая Загурского зеленеют крыши Иркутской слободы, она же 130-й, она же Модный квАртал: пешеходная зона из частью восстановленных, частью построенных заново деревянных домов, с начала 2010-х прошедшая путь от презираемой "потёмкинской деревни" до вполне любимого горожанами уголка.

18.

Рядом с ней, над стадионом "Труд" (1951-57) - и главный архитектурный памятник Иркутска, шедевр местного барокко Крестовоздвиженская церковь (1747-60), при взгляде на узоры которой я каждый раз воображаю себе фрески с фигурами многоруких святых.

19.

Что ж, осталось посмотреть направо:

20.

Туда, где проходит Новый, или Академический мост (1999-2013, 1615м) среди островов Ангары. Дальше видна переправа на вполне обособленный остров Бабр с форелевым хозяйством и зоной отдыха, а ближе - привязанный к берегу низкими мостами Конный остров, опоясанный путями Иркутской ДЖД (1985-92). Самый интересный её объект - бутафорский тоннель, изготовленный для самой высокогорной в России Чинейской железной дороги, но так и не переданный на неё. Ещё правее - Иркутская ГЭС (1950-58) и простор уходящего к Байкалу водохранилища, но они - на заглавном кадре.

21.

А вот такой вид открывается в обратную сторону, на огибающую Глазково сверху Кайскую рощу:

22.

...Воздав дань трэвел-блогерству, я решил предаться гедонизму, и первым делом всё-таки отправился на Свердловский рынок. Он оказался совсем не большим, но очень дельным - тут я и порвавшиеся штаны починил в ателье (на совесть!), и купил в Москву траву саган-даля (который лечился тут от джетлага), и не купил монгольские носки из шерсти яка только потому, что у меня такие уже есть:

23.

Ещё - лакомился "Ангарией", пожалуй, самым вкусным в России "фабричным" мороженым, после которого от любого другого хочется воскликнуть "ЭТО БЫЛ НЕ НЕСКАФЕ!". Зная себе цену (вполне среднюю в деньгах), продаётся "Ангария" только в фирменных магазинах:

24.

А на обратном пути (на заднем плане - собственно, "моя" многоэтажка) на совершенно неприметном здании я вдруг увидел вывеску "Нерпинарий" и вспомнил, как несколько лет назад Анна

goldi_proudfeet рассказывала мне о нём. И именно то, что тогда говорила она, помешало просто пройти мимо:

goldi_proudfeet рассказывала мне о нём. И именно то, что тогда говорила она, помешало просто пройти мимо:25.

Байкальская нерпа - пожалуй, самое таинственное и необычное из ластоногих. Загадки начинаются хотя бы с того, как она вообще появилась в Байкале, за тысячи километров от всех морей, за мощными порогами Ангары и Енисея. По самой убедительной версии, тюлени пришли сюда по заливам и гигантским запрудам, когда реки упёрлись в ледник. И - угодили в условия как бы не посуровее, чем в Арктике: всё-таки на океане, даже и Северном Ледовитом, зима теплее, чем в глубине континента, и вдобавок - там всегда есть полыньи. Байкальские нерпы большую часть года живут не просто в студёных водах - они живут подо льдом, в темноте и холоде, и даже за воздухом поднимаются не куда хотят, а к редким продухам. Но всё это плата за статус: если в океане тюлени - добыча косаток и белых медведей, то на Байкале - сверххищники, звери на вершине пищевой цепочки, не имеющие естественных врагов. Последнее оказалось важнее: байкальская нерпа - процветающий вид. Если знакомых нам с прошлых постов дальневосточных нерп 230 тысяч от Жёлтого моря до Канадской Арктики, то байкальских нерп пусть и самое объёмное, но всё же озеро вмещает 130 тысяч. Это примерно столько же, сколько людей на берегах, и мне нерпы кажутся этакими русалками Байкала, анти-цивилизацией его студёных вод. Прежде люди охотились на нерп, но уже в ХХ веке эта охота потеряла смысл, а в 2009 была запрещена. Память о ней, однако, осталась - байкальские нерпы считаются здесь самыми пугливыми из ластоногих. Из-за этой пугливости и относительной медлительности (едят нерпы тихоходных рыб вроде бычков и голомянок) большую часть истории нерпо-людских отношений они считались этакими водяным пандами, существами обаятельными, но глупыми. Однако глупым часто кажется непонятое...

25а.

Тут же, на Левом берегу, я когда-то показывал Лимнологический институт - главный центр изучения Байкала, начинавшийся в 1918 году с биостанции в Больших Котах. В нём-то с начала 1980-х годов и работал в лаборатории ихтиологии Евгений Баранов, физик из Новосибирска, в интересах космической программы постигавший, как нерпам удаётся задерживать дыхание до 45 минут. Эксперименты над животными шли безвредные: нерп просто обвешивали датчиками, а дальше они делали в бассейнах ровно то же, что и в дикой природе - нежились на лежбище и волнах, ныряли и плавали с разными скоростями по открытой воде и под имитатором льда с редкими продухами. Не зная о том, что нерпы глупы и не поддаются дрессировке, Баранов научил их делать всё это по команде... а потом сменились времена. В 1990-х кафедре уже не хватало средств не то что на исследования, а даже просто на корм подопечным, и Баранов как единственный на Земле человек, которого нерпы слушались, взялся их дрессировать на потеху людям. Сначала он предположил, что чтобы договориться с нерпой - надо мыслить как нерпа, двигаться как нерпа, стать нерпой, - и надел гидрокостюм. Это кончилось убытками в матчасти: нерпы такому существу изрядно удивились и попробовали его на зуб, после чего, скривившись, уплыли на другой конец бассейна. Рассудив, что лучше всё же оставаться человеком, Баранов выстроил с подопечными совершенно особые отношения с упором не на кнут (ведь дрессировке мешала в первую очередь пугливость), а на пряник. Ну, по крайней мере так пишут - на самом деле информации о дрессировке нерп очень мало, и многое, подозреваю, тут просто держат в секрете. Но хочется, конечно, верить, что в том и есть нерпичий интеллект, чтобы больше понимать по-хорошему - постепенно Баранов пришёл к тому, что нерпы даже умнее дельфинов. Поначалу ластоногие артисты выступали просто в институтских бассейнах с железной банкой для пожертвований на корм, но со временем денег стало хватать и на зарплаты дрессировщикам, а в 1998 Баранов построил первый официальный нерпинарий в Листвянке. Расположенный на видном месте и довольно дорогой, он рассчитан больше на туристов, вот открывшийся в 2004 году Иркутский нерпинарий - скорее для горожан. В неприметном здании сложно отделаться от ощущения, что его архитектор проектировал сауны:

26.

Расписание нерпинария - на позапрошлом кадре. Билеты продаются только в кассе непосредственно перед сеансом, а мест почти всегда хватает всем.

26а.

Вот так выглядит зал с совсем небольшим бассейном и без сидячих мест. Холодная вода (идеальна для нерп температура в 5-6 градусов) кажется очень чистой, а в помещении нет ни малейшего запаха ни затхлости, ни хлорки.

27.

Так и не смог разобраться, где содержат нерп и как перемещают между нерпинариями (кажется, это просто нигде не афишируется), но тут они явно не живут постоянно - хотя бы потому, что сейчас в нерпинарии 14 артистов, а перед нами выступало только три: справа налево совсем юная самочка Мегги, более опытный молодой Чук и присоединившийся в середине представления старый морщинистый ушкан (так называется самец нерпы!) Винни-Пух:

28.

Чук и Мегги олицетворяют влюблённую парочку:

29.

А Винни-Пух кажется аксакалом, к которому прислушивается молодёжь.

30.

Разглядывая байкальских нерп на расстоянии вытянутой руки, можно обратить внимание на ряд особенностей. Например, они самые жирные из ластоногих: когда злейший враг - холод, термоизоляция важнее проворности. Чёрные бездонные глаза такие тоже не случайно - живущие подо льдом и умеющие нырять на глубину до 350 метров нерпы отлично видят в темноте, да и вибриссы (улавливающие движение воды) у них особенно пышные. И даже на ластах - мощные когти, чтоб расковыривать лёд.

31.

Первое поколение ластоногих артистов начинало в лабораториях Лимнологического института, а последующие в большинстве своём "спасёныши" - к Баранову они попали хубунками (то же, что бельки), отбившимися от матерей. На Байкале они имели шанс дожить разве до первых морозов или выхода на лёд каких-нибудь волков, и более того, их было некому научить выживанию в дикой природе. Знакомство выросших под опекой Баранова нерп с отцом-Байкалом кончилось тем, что одна из самок даже в ужасе поползла назад к машине, а попытка акклиматизировать в летнем озере нерпёнка Тайсона - тем, что он поселился у причала в Большом Голоустном, ластился к людям и ел с рук, из-за чего (пока гадостью какой не накормили) Баранов экстренно свернул эксперимент и вернул животное в бассейн.

32.

Азы дрессировки - после каждого удачного номера дрессировщик буквально вкладывает в рот "артистам" несколько кусочков рыбного филе. А вот погладить нерпу не дадут - во-первых, пугливость, во-вторых - восприимчивость к "сухопутным" болезням, а во-третьих, тюлень - не дельфин: устройством скелета он так похож на собаку, что даже детёнышей его называют щенки... и тяпнуть за руку, не разобравшись, может не хуже собаки.

33.

За ограждением оставлен проход для дрессировщика - все полчаса он перемещается вокруг бассейна, большинство номеров показывая дважды на разных его концах. Вот например - два поцелуя Чука и Мегги:

34.

35.

Начинают - стандратно: прыгают через обруч, ловят носом кольца...

36.

...и собирают их с воды:

А.

Играют в мяч:

Б.

Но в общем - делают это всё куда как менее изящно, чем дельфины.

В.

Куда эффектнее тюлений слэм:

Г.

И дискотека:

Д.

И да, мне тоже самым очевидным недостатком "Аквариума Байкальской нерпы" показалась слишком уж громкая и резкая музыка. Считается, что нерпы её не воспринимают - звуки они слышат совсем иначе, чем люди, а в воде у них вовсе уши "заперты" (на случай глубоких нырков) и даже дрессировщик с ними общается жестами, как дирижёр.

37.

Больше впечатляют лиричные номера - не обладая дельфиньей грацией, нерпа как минимум не менее артистична. Не припомню, чтобы дельфины где-то играли роли:

Е.

А нерпам по мановению руки дрессировщика даётся даже вот такая милота:

Ж.

Петь нерпы не умеют - только забавно фыркают, как школьники младших классов, пытающиеся изобразить губами неприличный звук:

З.

А вот на музыкальных инструментах играют вполне:

38.

39.

И.

И даже - рисуют. Не осмысленно, конечно, как слоны, но по крайней мере умеют это технически. Так же я в раннем детстве малевал, найдя одновременно белый лист и фломастер:

К.

По итогам, с аукциона (стартовая цена 300 рублей) посетители даже могут купить картину с сертификатом о том, что она написана байкальской нерпой:

40.

Что же до умения играть роли, то иногда тут даже проходят какие-то необычные спектакли от фольклорных (где "пантомима" нерп повествует о рождении Байкала) до военно-патриотических (где нерпы плавают в фуражках и "обезреживают" муляж морской мины). Даже при нас животные примерили костюмы:

41.

Ну а что происходит за кулисами и есть ли там, с чего сорвать покровы - не берусь предполагать, так что понадеюсь всё-таки на репутацию Баранова. Хуже другое: в последнее время свои нерпинарии начали появляться в курортных посёлках, причём не только байкальских - и вот там уже гораздо выше вероятность, что тюленей ловят специально, а за кулисами их истязает дикий капитал. Но это с любыми животными так, будь то дельфины, ездовые собаки или еноты в контактных зоопарках: у ответственных хозяев их кормят, лечат, развлекают (бегать, лазать и обниматься живность любит), у хапуг они расходный материал. Ну а глаза у нерп и в дикой природе такие же грустные.

42.

Напоследок - просто отдельные здания, места, зарисовки, попавшиеся мне в прогулках по Иркутску. Вот скажем сколько я ходил по Старому мосту с видом на вокзал, а в этот раз прошёлся по другой стороне с видом на депо:

43.

На первом от моста углу в Глазково - старое здание школы, где в 1919-20 годах находился штаб сопротивления колчаковцам:

44.

А неподалёку - памятник (1967) и братская могила 19 его участников:

45.

Ещё одна, куда более масштабная братская могила с мемориалом (1964) притаилась (удивительно, но я её раньше не видел) в начале улицы Маркса, у Белого дома - особняка купца Сибирякова (1804), в 1830-х ставшего канцелярией Восточно-Сибирского генерал-губернатора, а в 1917 году - резиденцией Центрального Исполком Советов Сибири (Центросибирь). И Декабрьскими событиями в Иркутске называют вовсе не те, после которых в 1825 году Сибирь пополнилась множеством образованных людей, а те, что развернулись здесь в 1917 году - в боях за Белый Дом погибло около 300 человек, по большей части красных.

46.

На набережной в нескольких кварталах отсюда - Дом Иргиредмета на сваях (1963), творение законодателям иркутской архитектурной школы Владимира Павлова:

47.

Другая её веха, упущенная мной в прошлый раз - Панорама, или Дом Профсоюзов (1970) довольно далеко от центра:

48.

Деревянные дома и неокупеческий новострой - типичный пейзаж в Старом Иркутске:

49.

Пара зарисовок с наличниками:

50.

51.

Впрочем, причин любить свои деревянные дома у иркутян теперь ещё меньше - они и так были не благоустроенные, а в последний год тут ещё водяные колонки стали платными! Причём - технологично, через специальное приложение на смартфоне, чтоб не умеющие пользоваться смартфонами бабушки скорее доживали свой век и не занимали своим гнилушками так нужные застройщикам участки...

52.

Одну из ночей, прежде чем въехать на съёмную квартиру, я коротал в гостях у студентки-художницы в мрачной общаге ИЗТМ. Напротив - его ДК, изначально Клуб Союззолота (1934):

53.

Весенняя, или скорее ранне-летняя примета Сибири - дикая черемша, тугая, душистая и за копейки:

54.

Аэропорт в Иркутске расположен прямо в городе, а потому привычный фон над центром - шум самолётов. В том числе - винтовых, и каратая 6-часовую задержку своего рейса, я оценил во всей красе сеть их маршрутов: что-то летает, конечно, в Москву, Петербург, Сочи, Казань, Владивосток, Улан-Батор или Маньчжоули, но не меньше рейсов - во всяческие Бодайбо, Ербогачён, Ленск, Таксимо или вахтовый посёлок Нючакан на газоконденсатной Ковыкте.

55а.

Но то было позже, а в тот первый приезд мне наконец-то написали из "Заповедного Подлеморья", что нерпы пришли и через три дня к ним отправится катер. Вскоре я сидел в поезде на Улан-Удэ, полном возвращавшихся по домам бурятских студентов. На боковых полках расположились мелкий, вертлявый, остроглазый паренёк, почти сразу раздевшийся до пояса, да девочка-семилетка с необычайно взрослым, просто очень маленьким, лицом. В девочке папа вроде и души не чаял, постоянно с ней общался и играл, а когда она отвлекалась - тут же начинал со мной и другими пассажирами задушевные разговоры. Например, о том, что жена у него коза, выставила из дома и просто увидеться с дочкой теперь проблема. Ещё - о том, как познакомился три месяца назад со студенткой, гулял с ней и успел влюбиться, а тут вдруг оказалось, что у неё есть муж, и более того - муж этот возвращается с войны. Наш герой попытался было с ним поговорить - и вскоре узнал, что воин не только его убить намерен, но ещё и выяснил о нём всё: где работает, где семья, и главное - как найти дочку, после чего они сорвались чуть пересидеть солдатский гнев в Улан-Удэ у знакомых. Слово за слово - и вот уже мой собеседник вылил в литрушку "Кока-колы" поллитрушку водки да стал пытаться угостить меня. Девочка тут же проснулась и попросила колы, а услышав ответ, на секунду (только на секунду!) заплакала и воскликнула "Зачем?". Потом словно вспомнив, что она вообще-то ребёнок, возмутилась "Зачем ты колу испортил?!". Дальше её папа на что-то отвлёкся, а я прилёг спать или вернее делал вид, что спал - парень постоянно пытался с кем-то заговорить (причём громко) и чуть не подрался с молодым бурятом, когда тот вступился за мать, попросившую вести себя потише. Увещевать пьянчужку, заполнившего духом перегара пол-вагона, пытались по очереди проводник, начальник поезда, полиция, но кто ж высадит пассажира с ребёнком?! Парень, явно пытаясь хоть где-то хоть в чём-то хоть с кем-то хоть как-то отстоять себя, возмущался на весь вагон "Ну что вы все такие агрессивные?! Неужели нельзя по-человечески?!", а дочка тоном абсолютно взрослой, но любящей женщины увещевала его "Да это ты сейчас агрессивный! Приди в себя! Ну приди в себя! Ложись спать! Пожалуйста, давай ляжем спать!". За Слюдянкой поезд въехал в полосу дождя...

55.

И хотя я неплохо погулял ещё и по Улан-Удэ, в следующей части - о дороге от него к Байкалу.

МАНЬЧЖУРИЯ-2024

Обзор поездки и оглавление серии.

Приморье

Остров Аскольд.

Остров Путятин и лежбища ластоногих.

Бухта Льва и берег Поющих Сосен.

Китайско-Восточная железная дорога - будет позже

Южно-Маньчжурская железная дорога - будет позже.

Бурятия и Прибайкалье

Другие поездки: 2012, 2020, 2021, 2022 зимой и летом.

Иркутск. Панорамы, утраты и нерпы.

Тальцы. Разросшийся музей.

Улан-Удэ (2012-24) - будет несколько постов.

Турунтаево, Батурино, Усть-Баргузин.

Заповедное Подлеморье. Вокруг Святого Носа.

Заповедное Подлеморье. Ушканьи острова и всё о нерпе.

Бурятские просёлки. Аманхан, Мурочи, Меркитская крепость.

Бурятские просёлки. Тарбагатай, Куналей, Тугнуй.

ИРКУТСК

2012

От Глазково до острога.

Иркутский острог и окрестности.

Улица Маркса и окрестности.

Улицы Либкнехта и Декабрьских Событий.

Вокруг Иерусалимской горы.

Предместье Рабочее.

2020-22

Иркутская ГЭС и окрестности.

Левый берег и Второй Иркутск.

Разное и новое.

Красно-белые дома.

Музей на свалке.

Не про Иркутск, но с сюжетами города.

Флот Байкала. Ледокол "Ангара" и речной вокзал "Ракета".

Вниз по Ангаре. Виды с воды.

Пихтинск. Голендры в Иркутске.

Перевальная линия. Платформа Академическая и станция Кая.

Качугский тракт. Падь Топки.