Другое человечество. Нюансы и лайфхаки Поднебесной

Давным-давно

a_krotov назвал свою книгу о Китае "Самая другая страна". И не обязательно объезжать остальной мир, чтоб под этим захотелось подписаться: дело не в инаковости как таковой, а в абсолютной самодостаточности. Полуторамиллиардный Китай - сам себе человечество, и кажется, исчезни остальной мир - здесь мало кто заметит. Самый простой совет, который я и до поездок по Маньчжурии и Чайному пути мог дать гостю Поднебесной - найти попутчика, который владеет языком, знает реалии и оснащён приложениями. До многих мест в глубинке, на мой взгляд, иначе не добраться без огромных трат. А вот в мегаполисах, как оказалось, всё не так уж сложно. И в прошлой части (о русском наследии) рассказав, ЗАЧЕМ я ехал в Китай, сегодня поделюсь опытом, КАК туда ехать.

a_krotov назвал свою книгу о Китае "Самая другая страна". И не обязательно объезжать остальной мир, чтоб под этим захотелось подписаться: дело не в инаковости как таковой, а в абсолютной самодостаточности. Полуторамиллиардный Китай - сам себе человечество, и кажется, исчезни остальной мир - здесь мало кто заметит. Самый простой совет, который я и до поездок по Маньчжурии и Чайному пути мог дать гостю Поднебесной - найти попутчика, который владеет языком, знает реалии и оснащён приложениями. До многих мест в глубинке, на мой взгляд, иначе не добраться без огромных трат. А вот в мегаполисах, как оказалось, всё не так уж сложно. И в прошлой части (о русском наследии) рассказав, ЗАЧЕМ я ехал в Китай, сегодня поделюсь опытом, КАК туда ехать.Если вы из Беларуси, Грузии, Армении, Казахстана, Евросоюза (кроме Швеции, Чехии и Литвы) - следующий абзац можно пропустить: гражданам этих стран виза в КНР не нужна. Для россиян безвизовы Суйфэньхэ и Хэйхэ, групповые туры и авиатранзит с кучей нюансов. Въезжать по турвизе можно на 30 дней, если она двукратная - то дважды, а не раз на 60. Условия её получения свои в каждом консульстве - чем ближе к границе, тем лояльнее. Стало быть, москвичам не повезло: консульство тут вовсе устранилось от турвиз, а яндекс находит кучу мутных посредников за 10-20-40 тыс. рублей без гарантии. Все они субпосредники, а настоящий посредник один - визовый центр у Парка Победы, на улице Василисы Кожиной. У него есть сайт, где можно заполнить в меру понятную анкету, загрузить в неё фото онлайн и получить всё это файлом pdf, чтобы потом его распечатать на принтере. Условия записи часто меняются - то живая очередь, в которой по весне мы отстояли, - именно отостояли в мрачном дворе здния, - 7 часов (а вот осенью часа 2-3 за управились), то слоты, которые вмиг разбирают агенты. У входа стоит "Газель", а в ней сидит жук с принтером по 50р. за страницу, но нормальная печать есть в соседнем квартале. Единого списка документов, помимо анкеты, нигде не найти, но как показывает практика, в Москве наиболее актуальны билеты в обе стороны и брони отелей. Для меня это был самый сложный момент: въезжать в Китай интереснее и выгоднее по земле, но ничего такого, на что билет можно купить заранее, туда из России не ездит. За 2 недели я смог взять билет на автобус из Приморья, но и тут с меня потребовали объяснительную. Вроде бы этой проблемы нет в дальневосточных консульствах, а из столиц остаётся лишь одалживать десятки тысяч "Аэрофлоту" на билеты со 100% возвратом, например Владивосток - Пекин. Консульства берут по 2500 рублей, которые возвращают в случае отказа; визовый центр - 6000 без возврата, но и делает всё за 3 рабочих дня. В целом, если документы удалось подать, визу можно считать полученной: редкие отказы бывают обычно из-за очевидных ошибок (чаще всего - оформлении фото). Подводный камень - лишь штампы Турции, которую Китай считает рассадником терроризма, и об этом предупреждают уже на этапе подачи. Впрочем, как убедился я ещё в 2018 в Фуюане, штампы из Средней Азии на пользу тоже не идут.

2

Наземные границы Китая, из России и Монголии преодолимые только на транспорте, впечатляют величием: над дорогам - арки, а КПП - дворцы с огромными залами в несколько этажей... и вполне обычными очередями. При въезде нужно заполнять миграционку, которая так и остаётся на КПП, а у окошка специальный сканер подсказывает на языке паспортовладельца, как сдать отпечатки пальцев.

3

Планировкой и пейзажем китайский город кажется более плотной и высокой версией советского - микрорайоны со школами и детсадами, просторные дворы с беседками, широкие улицы с зеленью над тротуарами, светофоры, парковки, шлагбаумы...

4

Только вот масштаб, масштаб... 200-300 тысяч жителей - город скорее маленький, в 500-700-тысячном радуешься тишине. Большой начинается от пары миллионов, и только в нашей поездке Пекин, Шанхай, Ухань и Гуанчжоу кажутся явно крупнее Москвы. "Кажется" тут актуально: дело в том, что в территориальном делении Китая в принципе нет категории населённого пункта, и например "крупнейший город мира" Чунцин (42 млн. чел.) - это густонаселённая территория размером с Самарскую область. Разве что Шанхай с его 24 миллионами жителей - весь честная городская среда. А в радиусе 2 часах езды от него народу больше, чем во всей России.

5

Хребты новостроек, джунгли развязок же впечатляют не так, как толпы. Неизменный мой возглас в Китае - это "Аааа, сколько же ИХ!".

6

Китай нависает. Здесь чувствуешь себя маленьким, я б даже сказал - крошечным, почти что никаким. Личность? Где личность? Здесь ты - песчинка, частица потока. А вокруг - яркая, но совсем непонятная жизнь.

7

8

9

И нелепые русские вывески давно уже "фишка" приграничных городов:

10а

Но и другими языками китайцы владеют не лучше. Даже в глобальнейшем Шанхае простейшие фразы по-английски поймёт дай бог несколько человек из ста. Большинству китайцев не знакомы даже "yes" и "no", да и язык жестов (включая числительные от 6 и выше) тут другой. Я выучил простейшие слова: нихао (приветствие), дой (верно), мейё (нет), цига (это), сесе (спасибо) и особенно полезное БУЯО! (НЕ НУЖНО!). Больше учить смысла нет: китайский язык - тоновый, и одно и то же условное "ши" в разном произношении может значить абсолютно разное. Зато с китайским хорошо работают веб-переводчики (я пользовался яндексом), особенно при однозначных формулировках ("какова цена?" вместо "сколько стОит?").

10б

Самое сложное из базового - покупка сим-карты, которая со всеми фотографированиями и видесъёмкой (!) и загрузкой данных неумелым сотрудником на глючный интерфейс (а глючность и неудобство китайских сайтов - это притча во языцех) может затянуться на час, и больше. Специальные симки для иностранцев живут месяц, имеют очень мало минут (50-70) и огромные (десятки гигабайт) пакеты интернета. Интернет же упирается в Великий Китайский Файерволл: имея свои мессенджеры (WeChat, без которого китаец как без паспорта), соцсети, энциклопедию, поисковики, Партия может блокировать что угодно. В КНР не работают фейсбук, воцап, телеграм, википедия, вся экосистема гугла, а у некоторых провайдеров и яндекс. Простые ВПН не помогают, но платные справляются вполне - как американский "Астрилл" или наш "Дядя Ваня". Сам интернет в Китае не сказать чтоб быстрый, и кажется, в мегаполисах дело в неимоверной нагрузке на сеть.

11

Выше я фоткал не лепёшки, а куар-коды: торговля тут держится на мобильных платежах через "Алипэй" и "Вичатпэй". Пластик (я использовал "ЮнионПэй" от "Газпромбанка", но он с 21 ноября 2024 года не актуален) у меня принимали только в сетевых магазинах и кассах популярных музеев (что кстати - музеи в Китае обычно или бесплатные, или очень дорогие). Многим это кажется непреодолимой проблемой, но я бы сказал - зря: везде, кроме некоторых автоматов, тут принимают старые добрые наличные, и даже сдача почти всегда есть. Менял юани оба раза я заранее в России, но в Москве это лучше делать после звонка в банк - в наличии они не всегда.

11а. местный прикол "Весёлый Мао - грустный Мао".

Ориентироваться лучше по китайским картам "Байду" и "Гаодэ", но вариант "байду скачай" упирается в языковой барьер: они только на иероглифах. Maps.me - почти бесполезен; Викимапия незаменима в Маньчжурии, где Андрей Фатьянов из Владивостока (его группа ВК) прицельно разметил русские дома. Неплохо работают карты Гугла, хотя я так и не смог построить в них маршрут на транспорте... С которым вот довольно ёмкий кадр. Синие номера у обычных машин, зелёные - у электромобилей, а на переднем плане - такси: они в Китае от города к городу разных цветов, но всегда - двухцветные. Возят недорого и строго по счётчику (торговались, бесстыдно завышая цену, с нами лишь у вокзалов и границ), адрес им проще показать на карте, а самая сложная задача - поймать их. Аналоги "Юбера" (те же "Гаодэ" и "Байду") работают только по "Алипею" и "Вичатпею", вызывать по телефону китайцы разучились (!), а на улицах вдали от центра машины можно ждать и полчаса, и час.

12

Поедем лучше на автобусе, который, обычно из 1 секции - основа транспорта в китайских городах. Остановки - простейшие навесы, часто без лавочек, но ВСЕГДА (!) со списком маршрутов и их остановок. Конечно, только на китайском, но китайцы могут хоть пальцем ткнуть в нужный маршрут:

13

Посадка - в переднюю дверь, где встречают терминал с куар-кодом и ящик для наличных. Водитель их не принимает и сдачу не даёт, а как результат, часто мы не могли уехать, пока не находили магазин, чтобы "разбить" там большую купюру. Цены одинаковы во всех городах (кроме Пекина) - 1-3 юаня от маршрута к маршруту.

13а

На многих работают электробусы, забавно стилизованные под старые трамваи - первый раз увидев такие в центре Пекина, я принял их за туристовозы. Проехаться - не довелось:

14

Исторические трамваи в Китае лишь в 2 городах - Даляне и Чанчуне. С 2010-х бурно строятся новые скоростные линии, но - лишь по дальним окраинам, так что я их ни разу не видел. Зато троллейбусы напоминают, что мы в социалистической стране:

15

На самом деле в КНР было всего 32 системы, в основном пущенных в 1950-е (то есть, видимо, с помощью СССР) и закрытых в 2000-е. Осталось - 13, но - разветвлённых, современных и активных. Особняком стоит Шанхай со старейшей троллейбусной системой мира (1914). В ней есть выделенные линии, а в Сямыне мы видели BRT - скоростные автобусы с аналогичным устройством.

16

Но лучше всего - метро! Впервые в КНР оно заработало в 1969 в Пекине, но до 1976 года было режимным объектом по спецпропускам. В Тяньцзине, в пересохшем канале, самую мелкую в мире линию запустили в 1984-м. В 1993-м метро обзавёлся Шанхай, в 1997 - Гуанчжоу. Но затем... С 2003 года Китай запускает новые метрополитены ежегодно и не по одному: только в 2019-м заработало 7 (!) новых систем. Существующие растут быстрее, чем их вносят на карту: ныне в Континентальном Китае действует 45 метрополитенов (из 195 в мире) с 6 тыс. станций и 9 тыс. километрами линий. В том числе вся первая десятка крупнейших метрополитенов мира по длине и 7 из 10 (кроме Нью-Йорка, Парижа и Сеула) по числу станций. За 2 месяца я посетил 13 китайских мётр (в России их всего 7, а в экс-СССР - 16), 5 из которых крупнее Московского (Пекин и Шанхай - почти вдвое, а ещё Ухань, Чэнду и Гуанчжоу), 4 - Петербургского (Тяньцзинь, Сучжоу, Далянь и Шэньян), 2 - Киевского (Сямынь и Чанчунь), а Харбин и Хух-Хуто скоро их догонят. И одно лишь мне не ясно - как для них всех удаётся придумывать разные логотипы...

17

Туриста метро выручает умозрительностью маршрутов, всеохватностью английского дубляжа и единством устройства: освоившись в одной системе, свободно чувствуешь себя и в прочих. Горожане ездят по транспортным картам и приложениям, у остальных поездка начинается с автоматов разовых билетов. В теории всё просто: выбираешь на схеме станцию назначения (цена варьируется по зонам, начинаясь с 2-3 юаней) и указываешь число пассажиров, вносишь оплату и ОБЯЗАТЕЛЬНО нажав кнопку подтверждения (иначе оплата сгорит) получаешь сдачу. На деле везде нюансы: в Пекине при оплате наличными нужно вводить данные шэньфэньчжэна (сугубо китайский паспорт-карточка), в Тяньцзине на многих станциях автоматы не принимают наличку; в Шанхае они просто старые и неисправные, и вполне могут её зажевать, а в Гуанчжоу, Харбине и Сямыне рассчитаны лишь на 2-3 номинала купюр. В безвыходных ситуациях выручают сотрудники - в Пекине (где, как оказалось позже, можно проходить турникет по банковской карте) прикладывая свои шэньфэньчжэны, а в Тяньцзине беря у нас наличные и используя свой "Алипей". Живая касса обычно одна на станцию и работает через раз.

18

В Харбине, Чанчуне, Шэньяне, Даляне, Пекине, Хух-Хото, Шанхае и Сучжоу билет - карточка с красивым дизайном:

18а

В Тяньцзине, Ухане, Сямыне, Гуанчжоу - магнитный жетон. В целом, карточки характернее для Севера, а жетоны - для Юга:

19а

Дальше - проверка вещей (обычно - условная, но изредка безопасники врубают бдительность и лезут в рюкзак) и турникеты с характерными красными "крылышками". На вход и на выход они разных типов - к первым билет прикладывают, во вторые - опускают.

19

На кадре выше - редкая станция советского типа: такие остались на первых линиях Пекина и Тяньцзиня. С 1990-х китайский метрострой равняется на Гонконг, и его 6000 станций столь же не похожи на наши, сколько похожи друг на друга. Обычно они состоят из двух ярусов, и на верхнем - по краям дороги к выходам (обозначены всегда буквами, а часто ещё и карта висит на стене), а в середине - "дворик" между турникетов. Через эти залы, за редким исключением, сообщаются разные линии, но пересадки в китайских метрополитенах стабильно длинные, непонятные, неудобные, в особо тяжёлых случаях растягиваясь на 10-15 минут.

20

Часто залы украшены стенными панно. Миф о крайнем однообразии метрополитенов Китая - не миф где-то на 4/5, и в тех же Шанхае или Гуанчжоу интересна дай бог одна станция из сотни. Но например в Пекине, Чанчуне, Даляне красивых станций немало, а в Хух-Хото и вовсе впечатляет монгольский дизайн.

21

А строго под каждым таким залом лежит платформа, куда ведут пара эскалаторов, пара лестниц и лифт. Платформы в Китае отвратительно тесные, с давяще низким потолком, но всё это можно простить за туалеты в торцах, с 2010-х устраиваемые на каждой станции (на более старых линиях, увы, всё как у нас). Пути - всегда за стеклом с раздвижными дверями:

22

Немалая часть линий - наземные, или вернее - надземные: вровень с улицами я не видел их в Китае никогда. Их станции размером достойны вокзалов, а два яруса логично меняются местами:

23

Ограждения надземных станций почему-то редуцированы, а от того на них удобно фоткать поезда. На многих системах они имеют верхний токосъём, как у трамваев:

24

Парк их разнообразен. На кадре выше, например, поезд местного производства в Даляне, а вот чанчуньский DKZ16 (построен в 2011 году) в Пекине:

25

Устройство вагонов - родное и знакомое, но только теснее и жёстче, да и уклон стен такой, что приваливаться к ним неудобно. Добавьте большие интервалы (даже в Пекине и Шанхае - минут 5), огромные расстояния, вечные толпы и страшную духоту, отсутствие этики уступать место старикам или мамам - езда на китайском метро утомительна.

26

Над дверьми - схема линии, причём светятся на ней станции впереди: поначалу с непривычки я часто вздрагивал, что едем не в ту сторону. В более новых вагонах вместо схемы экран, показывающий в том числе устройство каждой станции:

26а

Но особенно хороши беспилотные линии - я видел такие в Сучжоу и Ухане, а проглядел, сидя в середине поезда, явно и где-то ещё:

27

То же в динамике и со звуком. Объявления дублируют на английском, а иногда и как-нибудь ещё - скажем, по-монгольски в Хух-Хото и на кантонском диалекте в Гуанчжоу:

А в общем тут много необычного. Например, станции с 3 платформами - с одной стороны за дверью вагона выход в город, с другой - пересадка. В Тяньцзине впечатлила платформа под одним из вокзалов на краю его бескрайнего подземного зала. В Гуанчжоу много линий с развилками, а в Шанхае есть общие участки разных линий. Часто к метро прилагаются скоростные трамваи, LRT (городские электрички), монорельсы и маглевы (давно растерявшие всю футуристичность). Но самое потрясающее - метрополитены КНР понемногу начинают срастаться. Так, в Гуанчжоу в ходу как местные зелёные жетоны, так и синие жетоны Фошаня - формально там отдельный метрополитен, но с пересадками на гуанчжоуские линии. В дельте Янцзы действуют 6 систем, включая крупнейшую в мире в Шанхае, и вопрос времени - их соединение в мегалометро длиной несколько тысяч километров.

28

Гостиницы в мегаполисах можно бронировать через "Букинг" и даже (с полной, но возвратной предоплатой) "Островок", но - дороговато и без отзывов. Интереснее китайский сервис CTrip с на два порядка бОльшей базой... без иностранного дубляжа. Последнее - скорее защита от дурака: не все китайские отели могут селить лаоваев. От качества это не зависит: всё упирается в наличие на их компьютере программы для регистрации иностранных документов. Хозяева не всегда умеют ей пользоваться, и тогда заезд может затянуться на часы: переснять документы и внести их без присутствия гостя китайцы решаются лишь в очень туристических местах. Мои друзья в какой-то момент научились вносить все данные в компьютер сами, ну а со знанием языка можно и вовсе зарегиться в полиции - тогда в городе становится доступен любой отель. Однако это высший пилотаж... Я всегда просил их забронировать нам отель с хорошо заметным входом и его фото в профиле: без знания языка тут даже вывеску не прочесть.

29

Но CTrip позволяет экономить в разы, уводя расходы на ночлег в статпогрешность. Качество за плюс-минус одни и те же деньги может сильно отличаться, и несколько раз мы попадали в реально классные, современные и очень чистые номера. Но и номеров-курьёзов собрали коллекцию - как вам, например, кровать вида "Ленин и Мао с нами"?

29а

Что стеснение физиологии у китайцев редуцировано - знают все, но в отелях "для своих" это запечатлено даже в дизайне. Санузел за шторкой мы видели один раз (причём - в 4-местном номере!), а вот за почти прозрачным стеклом - многократно.

30

Ещё в дешёвом китайском отеле можно столкнуться с тем, что:

Окно в номере - роскошь, за которую надо доплачивать; но часто есть окно в коридор.

Унитаз тут часто вида "дырка в полу", ведь стульчак - чужеродное веяние.

Горячая вода почти всегда из бойлера, и на мытьё двух пышных шевелюр её хватает редко.

Туалетная бумага, полотенца (!), мыло не входят в услуги "по умолчанию" и даже в приличных отелях их может не быть. Так что заселяться лучше со своими.

Серьёзная проблема - стирка: при всём хай-теке и "средне-зажиточности" (определение товарища Си), стирать бельё многие китайцы привыкли вручную. Я этому даже не сильно удивляюсь, вспоминая, что в моей семье стиралка появилась на несколько лет позже компьютера, а посудомойки нет до сих пор. Во многих гостиницах стиралок просто нет, даже за дополнительную плату.

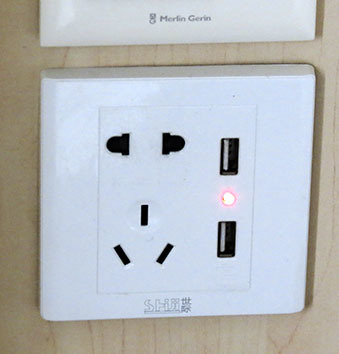

А розетки в китайских отелях, кафе, поездах обычно такие. На самом деле основной для Китая разъём - американский (с двумя плоскими зубцами). На гостиницы совсем без круглых розеток мы вроде не попадали, а вот в такие, где одна розетка универсальна, а остальные только плоские - не раз.

30а

А эта вот будка на окраине Пекина - тоже гостиница. Вернее, вход в неё: немаленький и в целом неплохой отель крупной китайской сети "99" оказался в подвале под площадью! Мы прозвали его "наша уютная нора", а этот недостаток сполна окупало изобилие магазинов и дешёвых едален:

31

Ибо еда в Китае - больше, чем еда. После веков нищеты и голода, который ещё помнят даже не совсем старики, это не только насыщение, но и акт подтверждения, что жить хорошо. Как ласточка приносит весну, так жизнь китайца покоится на трёх слонах - Завтраке, Обеде и Ужине. Стоять между китайцем и его едой - возмутительно, а к голоду нулевая терпимость. Куда бы китаец ни ехал - у него при себе хороший паёк с бич-пакетом, а вся городская среда устроена так, чтобы поесть можно было не далее 5 минут ходьбы от места, где этого захотелось.

32

33

34

Устоявшегося названия у китайских едален нет - одно и то же заведение кому ресторан, кому чифанька (от "чи фань" - "есть рис" в значении просто "есть"). Народные едальни - это обычно пяток столов, открытая кухонька и одинокий официант-кассир-уборщик. Вот слева в стол встроена жаровня: в некоторых кафе в таких можно приготовить по вкусу заказанный блюдокомплект; особенно популярны хого, или "самовары", где еду варят в особого вида бульоне. Отличить хорошее место от плохого проще всего по количеству гостей, а в недавнем прошлом - ещё по объёму мусора: объедки кидали под стол, и в межпиковое время их кучки служили индикатором посещаемости. Ходят обедать и ужинать китайцы шумной компанией, в которой обязательно (по крайней мере на публике) один платит за всех - скидываться неприлично. И ещё - никаких чаевых!

35

На столах часто ждёт типовой набор посуды в герметичной упаковке, пара-тройка соусов (чаще всего - уксус и соевый) и палочки: освоить их, к моему удивлению, оказалось проще, чем таскать вилку, а что-нибудь вроде пельменей ими удобно протыкать. Хотя и не принято, как и разрывать еду и вообще трогать её руками - такое китайцу за соседним столиком может даже отбить аппетит. Неприлично и есть с одной посуды: порцию обычно приносят на всех, а затем специальным черпаком раскладывают её по тарелкам (или плошкам с рисом, который тут как у нас хлеб). Совсем чужд за столом нож: он для китайцев символизирует агрессию и жестокость, тем самым нарушая чифанную идиллию, и остаётся инструментом повара. Нет в кадре, заметьте, и салфеток - как и в гостиницах, их надёжнее иметь с собой.

36

Ну а теперь попробуйте выбрать на незнакомом языке незнакомое блюдо! Без Петра и Айны мы не голодали, однако - питались почти наугад. Удобно, что этак в 2/3 кафе меню с картинками, однако и тут всё непросто. Еда - слишком важное дело, чтобы буркнуть "дайте это" и уйти в смартфон: нестандартный (то есть - закономерный для лаовая) заказ полагается обсудить, уточнить, точно ли вам подходит это блюдо и в это время дня, не слишком ли оно острое и что стоит взять вместе с ним. Вдобавок, китаец не любит чужую еду, за границей питаясь в китайских ресторанах, а в других провинциях предпочитая свою из "8 Великих кухонь Китая". Это как если бы грузинскую, узбекскую, литовскую, бурятскую и другие кухни объявили разновидностями русской. Отличия Великой Восьмёрки как минимум не меньше: так, мы считаем китайскую кухню острой потому, что в Москве и Питере лучше всего представлена Сычуань, а в англосаксонском мире она ассоциируется с морепродуктами, так как в чайна-таунах господствуют выходцы из Гуандуна (Кантона). Мысль же о том, что иностранец сознательно хочет попробовать что-то китайское, многим даётся с трудом: иногда кажется, будто они не понимают, блюдо я заказываю, тыкая в меню, или хочу купить это меню на память. В чём-то они и правы - китайская кухня, во внешний мир доходящая в чуть адаптированном виде, и правда слишком другая. Иные тут сами понятия вкусов: представьте себе, что базовые цвета не красный, синий и жёлтый, а розовый, салатовый и бурый. Наглядный пример этой смещённости - хотя бы название "кисло-сладкий соус", а как вам, скажем, пирожные с привкусом рыбы?! Не редкость - горькая еда, которую так делают специально. На иероглифы ингредиентов полагаться - так себе лайфхак: даже овощи китайцы редко едят сырыми, если не готовя их, то обмазывая по самое не могу специями... в число которых редко входит соль. Грязный секрет - химические усилители вкуса: раз словив комок такого на язык, Наташа потеряла аппетит до конца поездки. Самое привычное блюдо, пожалуй - пельмени с десятками форм, размеров и начинок из мяса или морепродуктов в смеси с чем-то растительным. Но гляньте на эту витрину - вызывает ли она у вас хоть какие-то ассоциации? И если кальмары из сосисок - скорее хохма, то чёрный "вонючий тофу" называется так официально, воняет реально мерзко, а на вкус внезапно ничего:

37

Отдельный культурный шок - китайские рынки, причудливо втискивающиеся в закоулки и дворы:

38

На них совсем не удивишься, найдя летучую мышь с приправой из сушёных короновирусов. Вот целый ряд живых птиц, которых здесь же лишают головы и перьев:

39

В Маньчжурии мы не раз видели особые кафе с собачатиной. А вот на том же рынке в Гуанчжоу я заметил кошек в клетке. Очень надеюсь - для тех, у кого завелась мышь, но именно Гуандун "славится" блюдами из кошатины...

39а

Оляля, не тот народ прозвали лягушатниками! Такое мы видели не раз:

40

Змеятина - отличное, вкусное, диетичное мясо, а вот от крокодила лучше брать передние лапы:

41

А как вам черви на развес? Это эхиуриды, разновидность морских полихет:

42

Если желтоморские Далянь и Тяньцзинь ассортиментом морских гадов разочаровывают, то вот в городах у Южно-Китайского моря - не дешёвое (сравнимо с нашим Дальним Востоком), но изобилие:

43

44

Да, культурный шок в Китае бывает и положительным. Виноградины размером с абрикос, яблоки с два кулака, длинные палки

45

Китай доходит до тропиков, его "ближнее зарубежье" - до экваториальных широт. Если в России предел сезонных фруктов - узбекские дыни и абхазские мандарины, то здесь даже в суровой Маньчжурии дарами тропиков не удивишь. Вот например мангостины и бананы - других, азиатских сортов, куда более сладкие и сочные, чем мы привыкли:

46

А вот слева - знаменитый дуриан. Меня скорее разочаровавший: он правда воняет помойкой, но по вкусу - не "король фруктов", а какое-то пресное недо-манго.

47

Чилим, или водяной орех, консистенцией и вкусом более всего похожий на сладкую редиску:

47а

Сахарный тростник, из которого на ваших глазах давят сок - мутный и тошнотворно приторный:

48

Хрустящий крахмалистый дырчатый плод - клубни лотоса. На заднем плане же - обычный омлет с помидорами:

48а

Но больше чифанек Китай поражает обилием уличной еды: не понятно, зачем большинство китаянок ещё и умеют готовить. Особо популярны шаокао - маленькие шашлычки на тонких шпажках: целые городки передвижных жаровен с ними вырастают в людных местах в час-пик. И на одном прилавке могут лежать мясо и рыба, баклажаны и грибы, куколки шелкопрядов и яйца с зародышами цыплят...

49

Самая надёжная китайская закуска - чаедань (чайные яйца): сваренные в каком-нибудь плохоньком чае с пряностями, они обретают коричневый оттенок и яркий вкус.

50

Более радикальная штука - пидань, ферментированные "столетние яйца". Но их готовить сложно - могут быть как очень вкусные (причём лучшие я пробовал в Москве в китайском ресторане), так и отвратные. На кадре выше справа видны цзунцзы - очень сытный "как бы плов" с клейким рисом, завёрнутый в несъедобный банановый лист.

50а

Цзидань-бао - "мясо в крепости" из омлёта с приправами, тут на разных стадиях готовности:

51

Из сладостей наш фаворит, особенно популярный в Пекине - фрукты на палочках в сахарной корке. Иногда - ещё и в обёртке, которая с виду полиэтилен, однако - на зубах мгновенно тает.

52

На кадре выше - виноград и боярышник (шаньчжа). Из него делается вкуснейший мармелад разных форм - основная сладость северного Китая (до городов на Янцзы включительно), почти не известная на юге. Нам попался торговец домашним мармеладом, а в любом магазине продают фабричный:

53

Китайцы обожают аомыньские тарталетки, рецепт которых завезли ещё португальцы в Эпоху Великих Открытий. Но в основном здешние сладости - это что-то белковое бисквитоподобное, со слабым и приторным вкусом.

53а

Внезапнее всего же то, что в общепите тут почти не наливают чая! Чай для китайца - не обиходный напиток, а в обиходе пьют обычно просто кипяток. Вообще нет в Китае и минералки - не понятна здесь идея пить из земли солёную воду. В каждом магазине будут простая вода, соки и лимонады (часто очень приятные; один из самых распространённых вкусов - личи), холодные чаи сладкие и горькие, но особенно хорошо (и есть почти везде) кокосовое молоко с фруктовыми вкусами: жажду утоляет как чай, а голод - как йогурт.

Сыр в Китае мне не попадался (его эрзац - "соевый творог" тофу), колбасы - лучше бы не попадались. Хлеб - чаще всего сладкий или паровой (на фото оба). Но моя любимая фабричная китайская еда - ганьланьцай, пряно-солёная намазка из перетёртых местных растений, похожих слегка на горчицу и оливки.

Да, и ещё: цены тут пишут не за килограмм, а за полкило, с которым при Мао уравняли традиционную китайскую меру веса цзинь (исторически - около 600г, и это осталось на Тайване и в Гонконге).

53б

Ещё есть разного рода пирожки и паровые булочки баоцзы с начинками (в том числе - из сладкой бобовой массы), подобие лёгкой шаурмы из омлёта и салата, йогурты в керамических банках... но о вкусах спорили даже мы с Наташей вдвоём. В целом, двух месяцев хватило, чтобы методом проб и ошибок нащупать любимую еду, а ещё пара таких поездок - и я наверное начну разбираться в 8 кухнях. Отдохнуть от них можно пойти к уйгурам, которые готовят лепёшки (как на фото №11), пироги с мясом и плов. А вот чего делать не стоит - это искать некитайскую еду: она либо в немногочисленных дорогих ресторанах, либо... всё равно китайская! И даже "МакДональдс" тут гораздо дальше от оригинала, чем наша "Вкусноточка".

53в

Но превыше еды в системе ценностей Китая - БЕЗОПАСНОСТЬ, которая пронизывает его жизнь и неплохо идёт на экспорт: теперь я понимаю, откуда растут ноги многих заморочек в России, Беларуси или Узбекистане. И не сказать, чтоб полицейских с характерными нагрудными мигалками или охраны с логотипами своих фирм на спинах тут было как-то особенно много - но пристальный взгляд Государства ощущаешь на себе всегда.

54

Поездка в Китай - экспресс-способ ушатать новый загранпаспорт: тут нет наших полузаконных уличных проверок документов, но и без этого доставать хучжао (запомните это слово!) приходится по десять раз на дню. Без паспорта тут не пускают во многие (особенно бесплатные) музеи, в действующие храмы, а вот так выглядит проход на Тяньаньмэнь, от которой путника отделяет регистрация на глючном сайте, три проверки документов и две - вещей.

55

Мощные, явно рассчитанные на автомобильный таран, периметры охватывают госучреждения и школы; с ножом не пустят ни в метро, ни в поезд; регистрация на многих сервисах (например, КитЖД) включает занимающую несколько дней проверку службой безопасности, а метро встречает набомбниками и смутьянохваталками:

56

При этом упор в Китае не на запреты, как у нас, а именно на контроль. Очень наглядна ситуация с фото: снимать на камеру (не говоря уж про телефон) в Китае можно буквально всё... кроме военных, под носом у которых резко понимаешь невозможность по отечественной привычке сфоткать быстро и тайком.

57

Самих китайцев всё это тоже касается. У многих учреждений - специальные шкафчики для курьеров с дверцами на обе стороны: чужие за воротами не ходят. "Нельзя" для китайца - это "нельзя", и никаких тебе статей из конституции. В вопросах безопасности власть и общество едины, а поэтому тут... действительно БЕЗОПАСНО. Что-нибудь украсть наверное ещё могут, но ограбление кажется фантастикой, и не знаю, что туристу надо учудить, чтобы его побили. Особой отзывчивости китайцев, о которой слагают легенды, мы тоже не заметили: если один полчаса своего времени искал нам такси, то другой соврал "вы опоздали!" за 5 минут до отхода нашего поезда, который мы панически искали в лабиринте вокзала. Иногда (и это вроде как государственный тренд последних лет!), в реакции китайцев слышится "а мистер в курсе, что 19-й век прошёл?" - особое отношение к лаоваю уходит в прошлое. Среда китайского мегаполиса мне показалась дружелюбно-безжалостной: люди улыбаются друг другу, но не спешат помогать. А по возвращении в Москву я чувствовал странный дискомфорт от мысли, что прохожие понимают смысл наших разговоров...

58

Чего не хватает? Например, междугороднего транспорта! О нём - следующая часть.